本記事では「競合調査でリサーチすべき項目」「無料の競合分析ツールの特長と使い方」についてSEO初心者の方向けにわかりやすく解説します。

検索順位は競合サイトとの相対評価で決まります(自社サイトだけの絶対評価ではない)。検索順位を上げるには相対評価で競合を上回らなければなりません。そのために行うのが競合調査です。

無料ツールを使って競合調査・競合分析に取り組む中で「競合に勝ちたい!」という気持ちが強くなります。「勝ちたいからもっとSEOを勉強しよう!」という学習意欲も高まります。筆者も競合調査・競合分析を通してモチベーションを高めSEOの網羅的・体系的な知識を積み上げてきました。

・SEOコンサルタント(全日本SEO協会・SEO検定1級保持者)

・記事執筆歴17年・SEO歴7年(プライム上場メーカーにて)

・「K塾|WEBコンサルティング」運営

本記事で解説する競合分析ツールは以下の6つです。SEO初心者の方はまずは無料ツールでの競合調査から始めてみましょう。

なお本記事で解説する内容は大きく分けると以下の2つです。

❶ 記事前半)競合調査の前に理解しておくべきこと(「競合調査の目的」「3C分析」「競合サイトの見つけ方」)

❷ 記事後半)競合調査の実際の進め方(「リサーチすべき項目」「6つの競合分析ツールの特長と使い方」)

それでは本編の解説に入ります。

1章)競合調査の目的とメリット

競合調査の目的は競合サイトの現状の「強みと弱み」「SEO対策の内容」「SEO対策の成果」を把握することです。では競合の現状を把握する目的(目的の目的)は何でしょうか?答えは以下の3つです。

1.競合のSEO対策を取り入れるため

2.競合との差別化を図るヒントを得るため

3.競合調査で得たデータを基に競合を分析し施策を検討・立案するため

以下に解説します。

目的① 競合のSEO対策を取り入れるため

SEOで成果を上げる1番の近道は、既に成果を出している競合のSEO対策を取り入れることです。

自社より検索順位が高い競合のSEO対策を積極的に取り入れましょう。

とはいえ、単に競合のSEO対策を真似するだけでは成果を出すことはできません。なぜなら、事業面やリソース面、これまでのSEO対策の期間など、自社と競合では現在置かれている状況が異なるからです。「取り入れることはできても真似はできない」と言えます。

競合のSEO対策を取り入れる際は「成果を出せている要因を分析すること」「自社の状況に合わせてカスタマイズすること」が必要です。

なお当然ですが記事の模倣(コピペ)はNGです。

Googleからペナルティを科されるリスクや著作権法違反で処罰される恐れがあります。

目的② 競合との差別化を図るヒントを得るため

差別化には以下の2つの側面があります。

1.【差別化の「差」】差を広げる

2.【差別化の「別」】独自性を打ち出す

自社より検索順位が高い競合サイトにも必ず弱点(弱み)はあります。競合調査によって「競合が弱く自社は強い点」を発見できれば競合との差を広げることができます。「競合にない自社の強み」を発見できれば独自性を打ち出すことができます。上位記事と似通った「独自性の乏しい記事」はGoogleもユーザーも必要としていません。独自性の高い記事がGoogleから高く評価されます。

競合と差を広げるために、また、競合にはない独自性を打ち出すために、競合調査は欠かせません。

目的③ 競合のSEO対策を分析し施策を検討・立案するため

以下のとおり「調査」と「分析」は別物です。

■ 調査と分析の違いとは?

調査・・物事の実態・動向などを明確にするために調べること

分析・・複雑な事柄を一つ一つの要素や成分に分け、その構成などを明らかにすること

引用元)goo辞書 「調査」「分析」

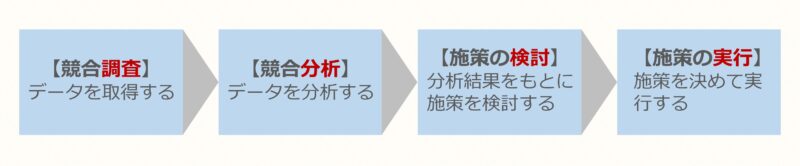

SEOの競合調査と競合分析も別物であり、下図のとおりステージが異なります。「調査して」「分析して」「検討して」「実行する」という一連のフローになります。

調査・分析は手段に過ぎません。ゴールはあくまでも施策を実行して成果を出すことです。

2章)SEOの競合分析では3C分析を使う

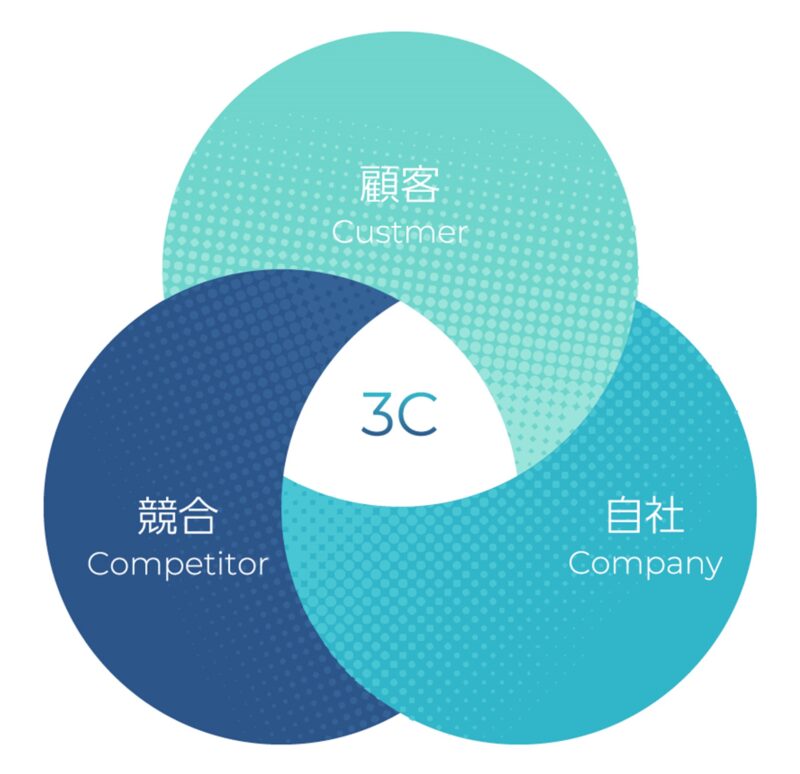

SEOの競合分析では3C分析を使います。

■ 3C分析とは?

「Customer(顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」の3つの要素を分析すること。自社が市場で勝つためのKFS(Key Factor for Success:成功要因)を導き出すフレームワーク。

3C分析では以下の観点で分析を進めます。

- Customer(顧客) : 顧客のニーズはどのように変化しているか?

- Competitor(競合): 競合は環境の変化にどのように対応しているか?

- Company(自社) : 顧客と競合の動きを踏まえた自社のKFS(成功要因)は何か?

以下はSEO対策における競合分析を3C分析に当てはめた表です。

| Customer(顧客) | ・競合(Competitor)が狙っている顧客(Customer) ・競合が応えている顧客(Customer)のニーズ |

| Competitor(競合) | ・競合(Competitor)の現状のSEO成果 ・競合(Competitor)の現状の強みと弱み ・競合(Competitor)の現状のSEO対策の内容 |

| Company(自社) | ・自社(Company)の現状のSEO成果 ・自社(Company)の現状の強みと弱み ・自社(Company)の現状のSEO対策の内容 |

SEO対策の目的は「WEBページを検索結果で上位表示させ、ユーザーにクリックさせ、コンバージョン(購入や問合せ)に繋げること」ですが、競合分析はそのための有効な手段の1つです。

自社分析だけでは見えてこなかった自社の強みや弱みが、競合分析によって鮮明になります。

顧客分析だけでは気付けなかった顧客のニーズが、競合分析によって見えてきます。

多くの場合、自社よりSEOで成果を上げている競合サイトを分析することになるため、競合のSEO戦略から多くを学ぶという側面が強いと言えるでしょう。

3章)競合サイトの見つけ方

競合サイトを見つける方法は以下の2つです。

1.自社が上位表示を狙っているキーワードでGoogle検索する

2.自社は上位表示を狙っていなかったが競合は上位を獲得しているキーワードでGoogle検索する

競合サイトを見つける方法は実際にGoogle検索することです。自社が「上位表示を狙っているキーワード」で検索して上位表示されたサイトが競合サイトです。

競合分析ツールで競合の流入キーワードを調べると「自社が上位表示を狙っていなかったキーワード」で競合が流入を獲得していることがわかる場合があります。その「想定外のキーワード」であらためてGoogle検索した際に上位表示されるサイトも競合サイトです。

なお、事業上のライバル企業が運営するサイトはSEO上では必ずしも競合サイトにならない場合があります(検索順位がかなり低い場合、または圏外の場合)。

4章)リサーチすべき項目・自社がやるべきこと

本章では「競合分析のためにリサーチすべき項目」「分析結果を受けて自社がやるべきこと」について解説します。

競合調査(競合リサーチ)はサイト単位と記事単位に分けて行います。サイト単位と記事単位ではリサーチ項目や見るべきポイントが変わってくるからです。

本章の前半ではサイト単位のリサーチについて、後半では記事単位のリサーチについて解説します。

サイト単位でリサーチすべきこと / 自社がやるべきこと

サイト単位でリサーチすべきことは以下の7つです。

① 流入キーワード・流入数

② 流入経路

③ インデックス数

④ ドメインパワー

⑤ 被リンク・参照ドメイン

⑥ サイト構造

⑦ サイト全体のE-E-A-T対策

以下にリサーチ項目を1つずつ解説します。また分析結果を受けて自社がやるべきことについても解説します。

① 流入キーワード・流入数

サイト単位のリサーチ項目の1つ目は流入キーワードと流入数です。

■ 流入キーワードとは?

ユーザーがサイトへの訪問(サイト流入)に至ったキーワードのこと(単に検索されただけでなくタイトルのクリック~ページ閲覧に至ったキーワード)

■ 流入数とは?

ユーザーがWEBサイト(WEBページ)を訪問・閲覧した数のこと(「アクセス(数)」「トラフィック(量)」とも言う)

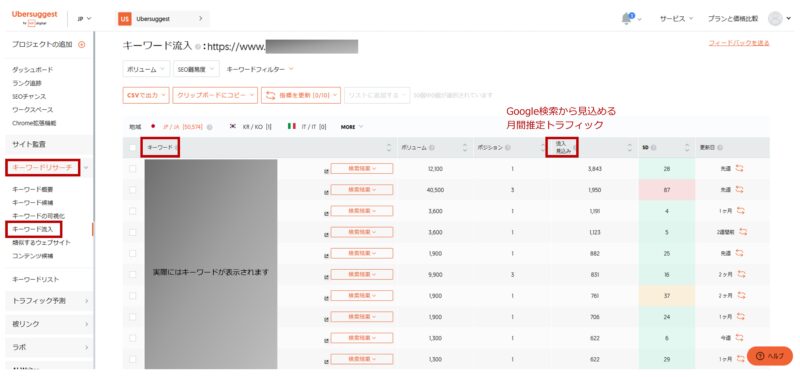

流入キーワードと流入数はUbersuggest(ウーバーサジェスト)で確認できます。(今すぐUbersuggestの解説を読む)

調査結果(リサーチ結果)をもとに以下3点を分析し対策を打ちましょう。

- 自社が「狙ってはいるがまだ記事を作成していないキーワード」で既に流入を獲得しているか?

→ 自社もそのキーワードの対策記事を作成・公開する - 自社が「狙っていなかった(想定していなかった)キーワード」で競合が既に流入を獲得しているか?

→ 自社もそのキーワードの対策記事を作成・公開する - 下位なのに流入数が多いキーワードはあるか?(タイトルが魅力的 / SNS流入が多い、等が予想される )

→ 競合の記事タイトルを参考にする / 自社もSNS発信を強化する

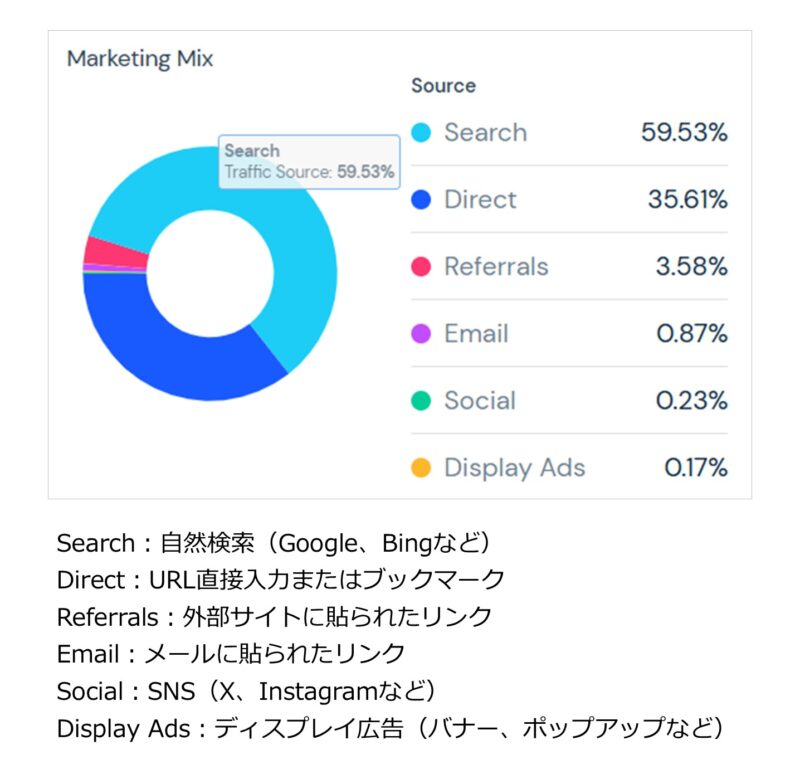

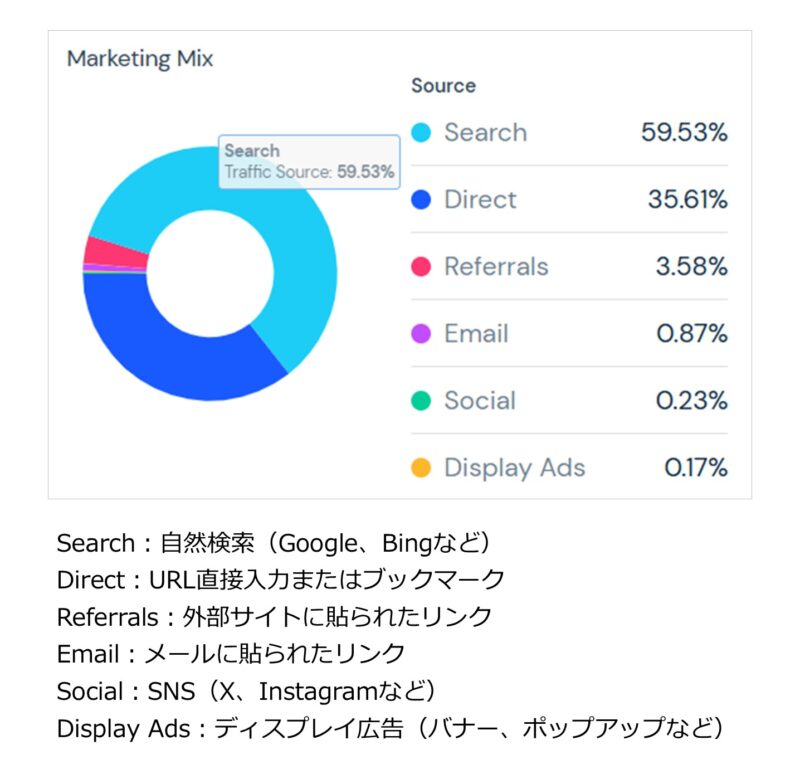

② 流入経路

サイト単位のリサーチ項目の2つ目は流入経路です。

■ 流入経路とは?

ユーザーがそのサイトに辿り着いた経路のこと(「自然検索(オーガニック)から」「URLを直接入力して」「外部リンクから」「SNSから」などがある)

Similarweb(シミラーウェブ)のchrome拡張機能を使うと流入経路を確認できます。

競合のSNSからの流入数が多い場合、そのジャンルに関心を持つユーザーはSNSからの情報で行動を起こすケースが多いと推測されます。したがって自社もSNSに注力することで新たなユーザーの獲得に繋がる可能性があります。

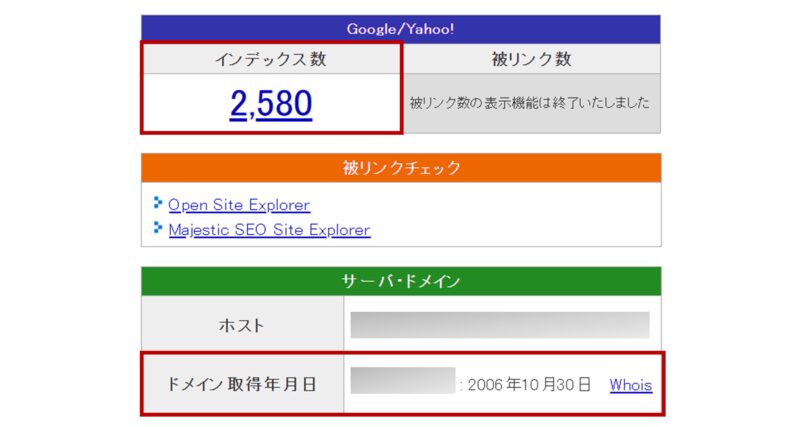

③ インデックス数

サイト単位のリサーチ項目の3つ目はインデックス数です。

■ インデックス数とは?

検索エンジンのデータベースに登録(インデックス)されているページの数のこと

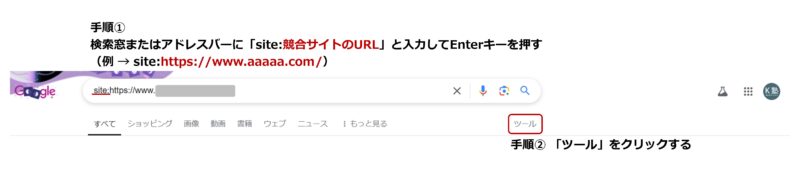

競合のインデックス数は「site:競合サイトのURL」でGoogle検索すると確認できます。

自社のインデックス数が競合より大幅に少ない場合はSEO評価で競合を上回るのは困難です。したがって自社がまずやるべきことはインデックスされる記事数を増やすことです。

④ ドメインパワー

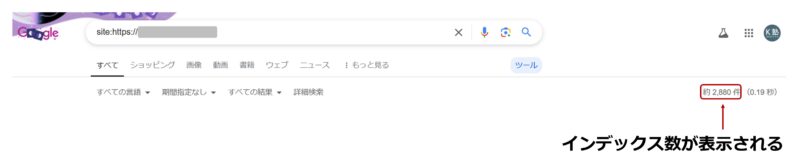

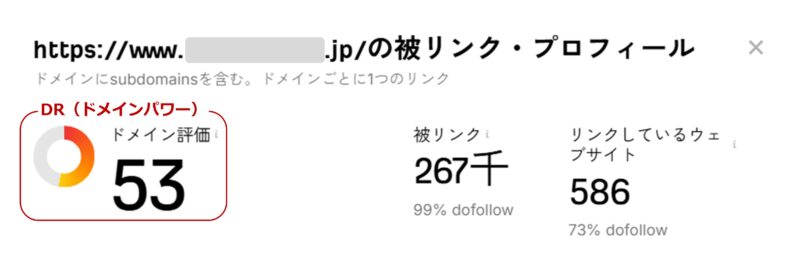

サイト単位のリサーチ項目の4つ目はドメインパワーです。

■ ドメインパワーとは?

・「そのサイト(ドメイン)が検索エンジンからどの程度信頼されているか?(権威性があるか?)」を数値化したもの。

・現在(2024年12月)SEO業界で最も使われているドメインパワーの数値はAhrefs社の『DR(ドメインレーティング)』。

・ドメインパワーは「その競合サイトをベンチマークすべきか?」の判断材料の一つになる。

ドメインパワーはAhrefs社の「Webサイト権威性チェッカー(無料)」で確認できます。Ahrefs社ではドメインパワーではなく「ドメイン評価(DR)」と呼んでいます。

DRは被リンクの質と量で決められています。良質な被リンクを獲得するため被リンク営業を強化しましょう。

なおGoogleはドメインパワーという評価指標が存在すると明言していません(※)。

しかしSEO業界ではドメインパワーが強いサイトほど上位表示されやすいのは確実と言われています。

(逆にドメインパワーが低いと上位表示はきわめて困難とされる)

※ 2024年5月27日(米国時間)Googleの内部文書「Google API Content Warehouse」が漏洩。「siteAuthority」というドメインパワーに近い属性が存在しランキングシステムに適用されていることが明らかになった。ただし具体的な適用用法および影響度は不明。

⑤ 被リンク・参照ドメイン

サイト単位のリサーチ項目の5つ目は被リンクと参照ドメインです。

■ 被リンクとは?

・外部サイト(外部ドメイン)に自社サイトへのリンクが貼られること(被リンクが貼られている状態を「被リンクされている」と言う)

・良質な被リンクが多いサイトはドメインパワーが高くなるため上位表示されやすい

■ 参照ドメインとは?

参照ページのリンクを貼っている外部サイト(外部ドメイン)

■ 参照ページとは?

被リンクされている自社サイトのページ

被リンク数と参照ドメイン数はAhrefs社の「被リンクチェッカー(無料)」で確認できます。

- 自社サイトの被リンク数が競合より少ない場合は被リンク営業を強化する

- 競合サイトの参照ドメインをリサーチし(どんなサイトにリンクを貼ってもらっているかをリサーチし)自社の被リンク営業先リストに加える

【参考】Ahrefs社のドメイン評価(DR)は被リンクの質と量で決められている

ドメイン評価(DR)スコアの算出方法

ドメイン評価(DR)は、ウェブサイトへの外部被リンクの量と質を見るものです。(中略)ドメイン評価では、リンクスパム、トラフィック、ドメイン年齢など、他の変数は考慮されません。

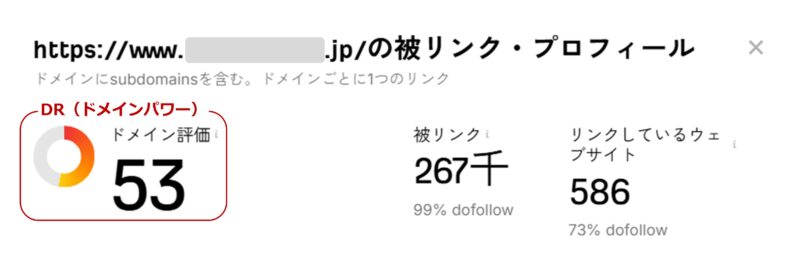

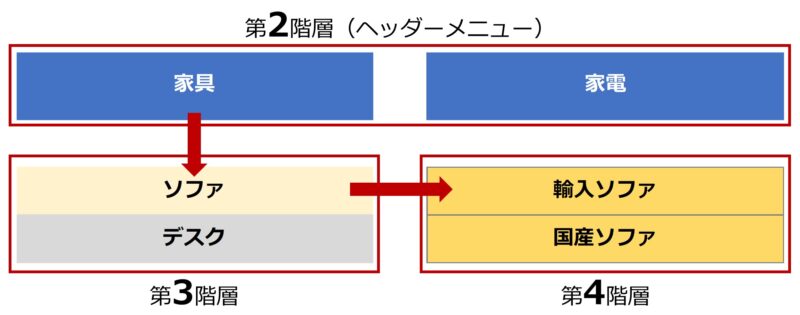

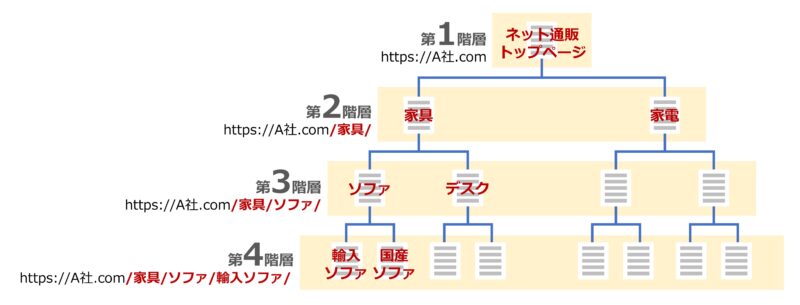

⑥ サイト構造

サイト単位のリサーチ項目の6つ目は競合のサイト構造です。

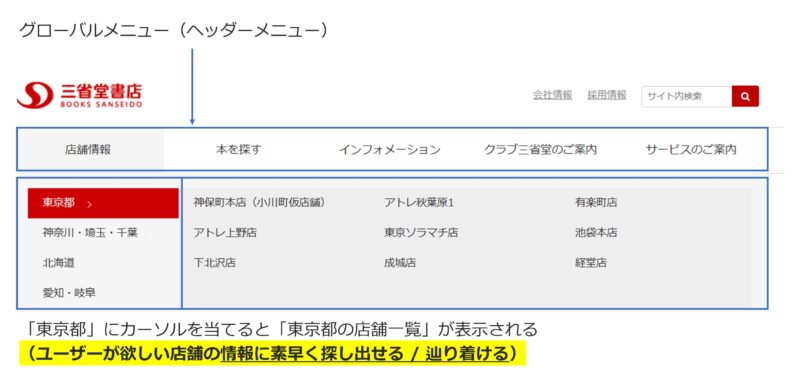

サイト構造はグローバルメニューを見ることで確認できます。

■ サイト構造とは?

→ サイト全体が「どのように設計されているか?」「どんな作りになっているか?」を指す用語

■ 競合のサイト構造を確認する目的

→ 競合サイトのユーザビリティの高さを確認するため

■ ユーザビリティとは?

・WEBサイトの操作性や視認性の高さをユーザビリティと言う

・サイト構造が優れたユーザビリティが高いサイトはGoogleから高く評価される

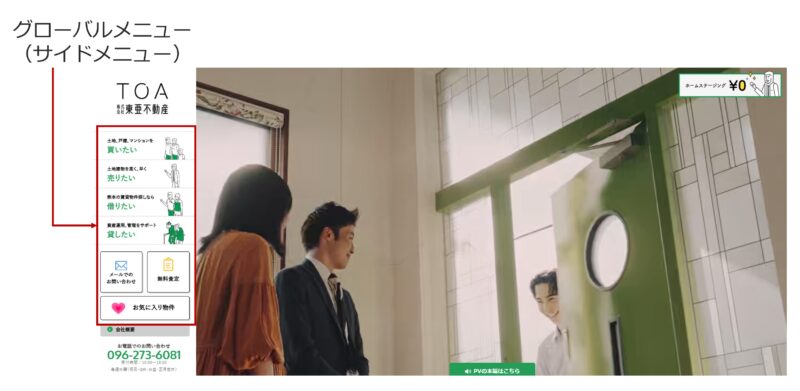

■ グローバルメニューとは?

・サイトの全ページに共通して設置されたリンクのこと(全ページに渡る目次のようなもの)

・「ヘッダーメニュー」「フッターメニュー」「サイドメニュー」の3つがある

グローバルメニューをチェックすると以下の2点を把握できます。

- ユーザーが欲しい情報にすばやくアクセスできるか?

- カテゴリー分類がユーザーの検索行動に合致しているか?(ユーザーが知りたくなる順番に合致しているか?)

たとえば以下の三省堂書店のサイトのグローバルメニューを確認するとユーザーが見たい店舗情報にすばやくアクセスできる作り(サイト構造)になっていることがわかります。

東亜不動産のサイトは「買いたい」「売りたい」など、ユーザーが取りたい次のアクションにすばやく進める作り(サイト構造)になっていることがわかります。

グローバルメニューをチェックすることでカテゴリーがユーザーにとってわかりやすく分けられているかを確認できます。

URLからサイトの階層構造をリサーチする手法もあります(「URLからサイトのディレクトリー構造を把握する」と言う)。

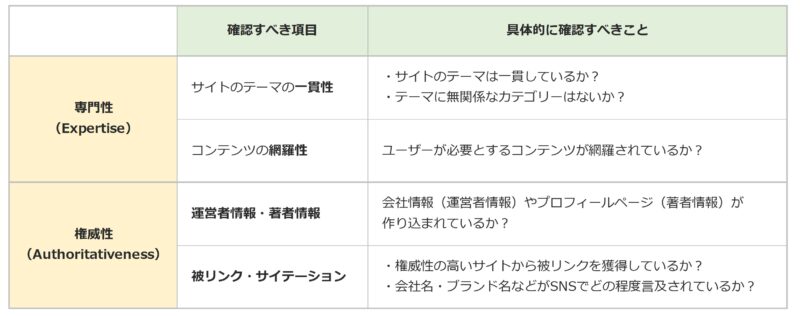

⑦ サイト全体のE-E-A-T対策

サイト単位のリサーチ項目の7つ目は「サイト全体のE-E-A-T対策」です。

(競合が「サイト全体でどのようなE-E-A-T対策をしているか?」を確認する)

■ E-E-A-Tとは?

E-E-A-TとはGoogleが自社のガイドラインに定めたWEBコンテンツの評価指標で以下の4語の頭文字を取った略語です。

E : Experience( 経験 )

E : Expertise( 専門性 )

A : Authoritativeness( 権威性 )

T : Trustworthiness( 信頼性 )

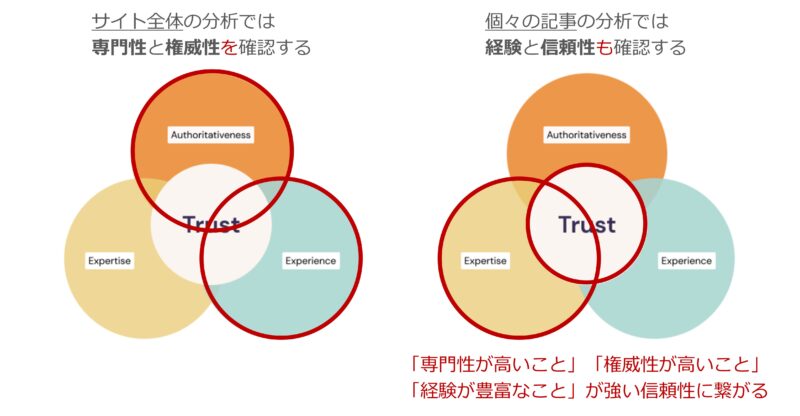

「専門性が高いサイト」「権威性が高いサイト」「コンテンツに独自の経験が盛り込まれたサイト」は「信頼性が高いサイト」であるとGoogleから高く評価されます。

サイト単位の競合分析では「Expertise( 専門性 )」「Authoritativeness( 権威性 )」を確認します。

競合サイトの専門性と権威性を高めている要素を洗い出し自社サイトが劣っている点を改善しましょう。

記事単位でリサーチすべきこと / 自社がやるべきこと

記事単位でリサーチすべきことは以下の5つです。

① 流入キーワード・検索順位

② 記事内容(テキスト)

③ 記事内容(画像・図解・リンク・CTAボタン)

④ 個々の記事のE-E-A-T対策

⑤ 更新頻度

以下にリサーチ項目を1つずつ解説します。また分析結果を受けて自社がやるべことについても解説します。

① 流入キーワード・検索順位

記事単位のリサーチ項目の1つ目は流入キーワードと検索順位です。

サイト単位での分析同様、記事単位でも流入キーワードの分析は必須です。

記事単位では検索順位に着目して下表の対策を打ちましょう。

| 競合の状況 | 自社の状況 | 自社が打つべき対策 |

| 上位表示されている | 記事を作成していない | 記事を作成する |

| 上位表示されている | 下位または圏外 | リライトして記事の質を上げる |

| 下位または圏外になっている | 上位表示されている | 関連記事を増やす |

| 記事を作成していない | 記事を作成していない | 競合より先に記事を作成する |

ドメインパワーが自社と同レベルの競合が上位を獲っているキーワードは自社も上位を獲れる可能性あります。

自社がまだ記事を制作してないなら制作しましょう。

② 記事内容(テキスト)

記事単位のリサーチ項目の2つ目はテキストです。

下表の5つをチェックして自社記事を改善しましょう。

| 見るべき項目 | 見るべきポイント | |

| ① | タイトル(title、h1) | タイトルに入っているキーワード タイトルで検索意図に応えているか? |

| ② | 見出し=目次(h2~h4) | 見出しに入っているキーワード 見出しの順番は論理的か? |

| ③ | リード文(導入文) | 検索意図に対する答えの有無 執筆者の権威性の有無 |

| ④ | 本文(型・文体など) | 使われている型(PREP法・新PASONAの法則など) 可読性(ストレスなく文章を読み進められるか?) |

| ⑤ | 文字数(ボリューム) | 記事全体の文字数 見出し(章)ごとの文字数 |

自社記事のテキストの改善にはSEOライティング(SEOを意識した文章の書き方)のノウハウが必要です。

以下に当サイトのSEOライティングに関する記事へのリンクを3つ載せておきます。

↓↓↓

タイトル・メタディスクリプション・h1に関する記事を読んでみる

タイトルの付け方に関する記事を読んでみる

文章の書き方に関する記事を読んでみる

③ 記事内容(画像・図解・リンク・CTAボタン)

記事単位のリサーチ項目の3つ目は画像・図解・リンク・CTAボタンです。

競合のコンテンツのテキスト以外の要素もチェックしましょう。下表にチェック項目をまとめます。

| 画像 (図解も同様) | ・1記事あたり掲載枚数 ・オリジナル画像の有無、比率 ・キャプション(画像下部の説明文)の記述内容 ・alt属性(altタグ)の記述内容 |

| 内部リンク | ・クリックされやすい場所に設置されているか? ・アンカーテキストの文言だけでリンク先の内容がわかるか? ・アンカーテキストにどんなキーワードが含まれているか? |

| 外部リンク | ・権威性の高い外部サイトへのリンクを貼っているか? |

| CTAボタン | ・CTAボタンの色や形・大きさはどうか? ・マイクロコピーは魅力的か? |

■ 画像について

オリジナル画像はフリー画像よりSEO効果が高いとされています。競合が多い分野の記事はどうしても各社とも似通った文章になってしまうため、文章で差別化を図るのは困難です。しかしオリジナル画像ならばユーザー及びGoogle双方に独自性を訴求できます。

■ 内部リンクについて

わかりやすいアンカーテキストで適切な箇所に内部リンクが貼られていると、ユーザーの満足度が高まります(記事のユーザビリティが高まる)。

アンカーテキストとは?

テキストリンクに書かれている文言のこと。SEO対策ではアンカーテキストにキーワードを含めるのがセオリー。

■ 外部リンクについて

権威性の高いサイトのデータや見解を引用し、引用した記事への外部リンクを貼ることで、ユーザーから信頼を得られます(自社サイトの信頼性(E-E-A-TのT(Trustworthiness))が高まる)。

■ CTA(※)ボタン、マイクロコピーについて

CTAボタンとは?

ユーザーにクリックを促し、次のアクション(コンバージョン)に導くためのボタンのこと。「会員登録ボタン」「問い合わせボタン」「ダウンロードページに遷移するボタン」などがCTAボタンの代表例。

マイクロコピーとは?

CTAボタンの周辺にあるクリックを促すテキストのこと

CTAボタン・マイクロコピーの例(引用元 Audible公式サイト )

※ CTA : コール・トゥー・アクション(Call・To・Action)の略で「行動喚起」を意味する

④ 個々の記事のE-E-A-T対策

記事単位のリサーチ項目の4つ目はE-E-A-T対策です。

サイト全体のE-E-A-T対策のリサーチでは専門性と権威性をチェックしますが、個々の記事のE-E-A-T対策では経験と信頼性も含め、すべてのE-E-A-T対策をチェックします。チェックすべき項目は下表の通りです。

| 経験(Experience) | 実際の経験、独自の見解、自社商品の導入事例などが記事に入っているか? |

| 専門性(Expertise) | 1つの記事の主旨は1つに絞られているか? |

| 権威性(Authoritativeness) | 執筆者や監修者の情報が記事に入っているか? |

| 信頼性(Trustworthiness) | 見解を裏付けるエビデンスが入っているか?(証拠となる画像や引用の有無) |

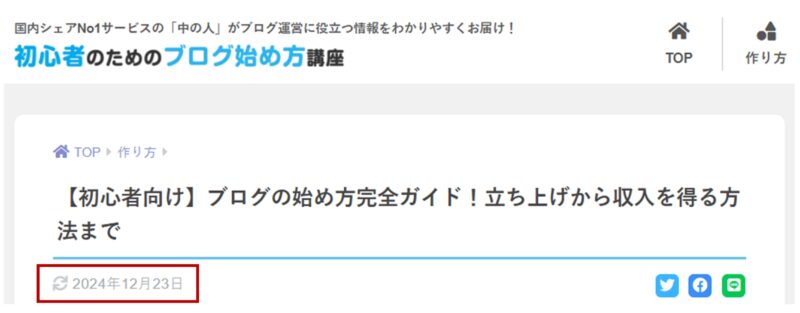

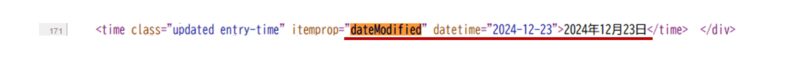

⑤ 更新頻度

記事単位のリサーチ項目の5つ目は更新頻度です。

競合サイトがどれくらいの頻度で既存記事をリライトしているかを分析しましょう。

記事内に更新日が明記されていれば目視で確認できます。

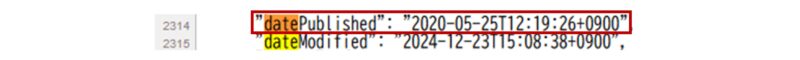

更新日が明記されていなくても以下の手順で更新日を確認できます。

手順① ページを表示させる

手順② 「Ctrl + U」キーを押す

手順③ ソースコードが表示される

手順④ 「Ctrl + F」キーを押す

手順⑤ 「dateModified」という文字列を検索して探す

手順⑥ 更新日が表示される

「datePublished」という文字列で検索すると投稿日も確認できます。

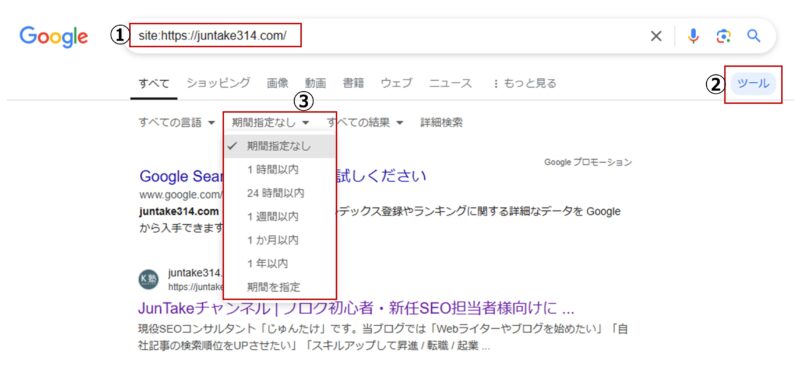

特定の期間内に更新された記事数も以下の手順で調べることができます。

手順① 検索窓に 「site:競合のドメイン」を入力する

手順② 「ツール」をクリックする

手順③ 「期間指定なし」をクリックする

手順④ 下図③(期間の選択肢)が表示される

手順⑤ (たとえば)1ヶ月間を選択する

手順⑥ 1ヶ月間に更新された記事数及び記事の一覧が表示される

Googleにはフレッシュネスという「最新の情報を掲載している記事を優先的に上位表示させるアルゴリズム」が存在します。

フレッシュネス システム

Google は、検索クエリに対してより鮮度の高いコンテンツが期待される場合にそのようなコンテンツが上位に表示されるように、「検索クエリにふさわしい鮮度」を評価するさまざまなシステムを導入しています。

引用元)Google検索セントラル

「site:競合のドメイン」で期間指定検索して競合の更新頻度が低いとわかったら、自社は更新頻度を高めることで競合との差別化を図れます。また競合の記事を読んで情報が古いことを発見した際に、最新情報を反映させた記事を速やかに作成・公開することも有効です。

5章)無料のSEO競合分析ツール6選の特長・使い方

本章では以下6つのツールの特長と使い方を解説します。

① Google検索

競合分析の基本はまずは実際にGoogle検索してみることです。自社が上位表示を狙っているキーワードで検索してみましょう。検索結果一覧画面上(SERPs上)だけでも以下の情報を得られます。

- 検索順位 ・・ どのサイトのどんな記事が上位表示されているか?

- タイトル ・・ どの記事のタイトルが魅力的か?(目立つか?)

- メタディスクリプション ・・ 要約文(紹介文)としてわかりやすいか?/わかりにくいか?

- パンくずリスト ・・ その記事はどのカテゴリーの記事か?

- リッチリザルト ・・ 画像、評価、レビュー数などが表示されているか?

競合サイトのURLで検索すると以下の情報も得られます。

- インデックス数 ・・ Googleにインデックス登録されている記事数

- 更新頻度・・ 特定の期間内に更新(リライト)された記事数

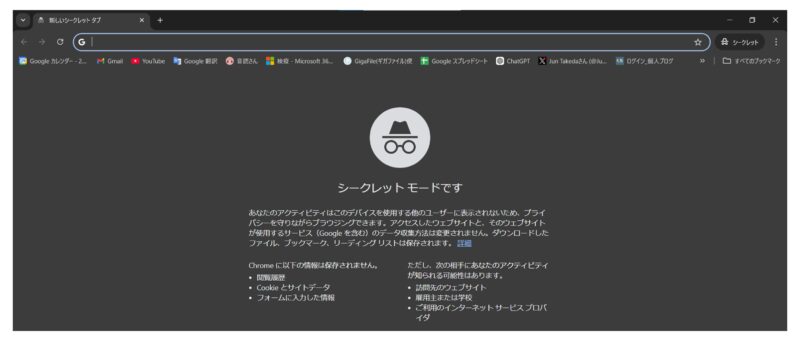

注意点ですが、競合リサーチ目的でGoogle検索する際は「シークレットモード」で検索しましょう。

Google検索はユーザーによって異なる検索結果を表示する仕組みになっており表示される検索順位もユーザーによって異なります。このユーザーに合わせて検索順位を変更する機能を「パーソナライズド検索」と言います。

シークレットモードを使うことで、パーソナライズド検索がキャンセルされ、正しい検索順位で表示されます。

シークレットモードの画面は以下のいずれかの手順で表示されます。

■ マウス操作での手順

手順1) chromeブラウザ右上の「設定」をクリックする

手順2)「新しいシークレットウィンドウ」をクリックする

■ ショートカットキーでの手順

Ctrl + Shift + Nキーを押す

② ラッコキーワード(見出し抽出機能)

ラッコキーワード(ラッコツールズ)はラッコ株式会社が提供するキーワード調査ツールです。関連キーワードやサジェストキーワードを調べるためにSEO初心者の方も使ったことがあるかもしれません。

競合分析で役に立つのはラッコキーワードの「見出し抽出(検索上位分析)」という機能です。見出し抽出機能を使うと以下のデータを取得できます(上位20記事分)。

- タイトル

- メタディスクリプション

- URL

- 大見出し(h1)

- 記事の文字数

- h1の文字数

- 中見出し(h2)、小見出し(h3~h6)

競合と差別化を図るため独自性の高いコンテンツを制作することは重要です。いっぽうで現在上位表示されている記事はユーザーのニーズに合致した「正解の記事」だと言えます。

つまりほとんどの上位記事に共通して含まれる見出しはその対策キーワードの記事に必須の見出しです。自社の記事に欠落している見出し(及び本文)を追加しましょう。

文字数の多い記事が文字数の少ない記事よりSEO評価が高いとは限りません。しかし上位記事の文字数は指標にすべきです。なぜならユーザーが求めている情報を過不足なく提供するために必要な文字数だと考えられるからです。

自社の既存記事の文字数が競合にくらべて明らかに少ないなら文字数を増やすべきです。その際にユーザーにとって有益な情報を質の高い文章、画像、図解で追加するのは当然です。

③ Ubersuggest(無料版)

Ubersuggest(ウーバーサジェスト)はNEILPATEL社(米国)が提供するSEOツールです。

Ubersuggestと使うと主に以下のデータを取得できます。

※ Moz社 : SEOやインバウンドマーケティング全般の情報とツールを提供する米国企業

Ubersuggestで取得できるデータについてもっと知りたい方は下記リンクからPDFをダウンロードできます

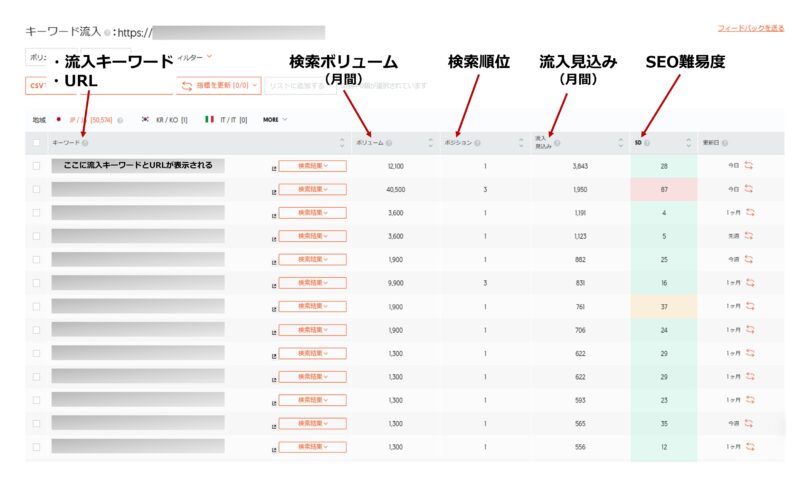

以下の手順で「検索ボリューム」「検索順位」「月間PV(見込み)」「SEO難易度」が一覧で表示されます。

手順1)Ubersuggestにログインする

手順2)「キーワードリサーチ」をクリックする

手順3)「キーワード流入」をクリックする

手順4)競合サイトのURLを入力する

手順5)「検索」をクリックする

以下は実際のデータの一覧画面でCSV出力も可能です(無料版で取得できるデータ数は20件以内)。

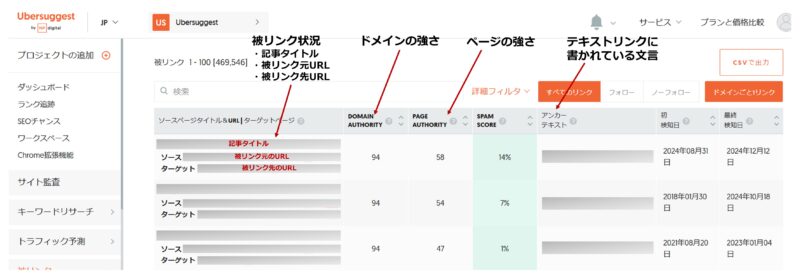

また以下の手順で「被リンク状況」「アンカーテキスト」「ドメインの強さ」「ページの強さ」が一覧で表示されます。

手順1)Ubersuggestにログインする

手順2)「被リンク」をクリックする

手順3)「被リンク概要」をクリックする

手順4)競合サイトのURLを入力する

手順5)「検索」をクリックする

以下は実際のデータの一覧画面でCSV出力も可能です(無料版で取得できるデータ数は100件以内)。

Ubersuggest無料版には以下の利用制限があります。

- キーワードリサーチは1日3回以内

- ドメインやURLのリサーチ1日3件以内

1と2の合計で1日3回(3件)までしかリサーチできません。たとえば15個のキーワードをリサーチしたい場合は5日間かかります。15社の競合をリサーチしたい場合はさらに5日間かかってしまいます。

しかし競合分析を始めたばかりの初心者は当面はUbersuggest無料版の操作と分析作業に慣れることが先決だと筆者は考えます。

参考までにUbersuggest有料版の料金プランは下表の3プランです(2024年12月現在)。

有料版にグレードアップすると、無料版では1日3回(3件)までだった利用上限が150回(150件)まで増え(パーソナルプランの場合)、流入キーワードおよび被リンクデータの表示件数も増えます。

④ Ahrefs(無料版)

Ahrefs(エイチレフス)はシンガポールに本社を置くAhrefs社(Ahrefs Pte.Ltd)が提供するSEO分析ツールです。

SEO会社や大手企業の多くはAhrefs(エイチレフス)の有料プランを使用していますが、Ahrefsには無料で使える「無料版SEOツール」もあります。

競合リサーチで使えるのは下表の3つの機能です。

| 名称(クリックできます) | リサーチできること |

| 被リンクチェッカー | 競合の被リンク数・参照ドメイン数 |

| Webサイト権威性チェッカー | 競合のドメインパワー(DR) |

| Webサイト流入チェッカー | 競合の上位記事の検索ボリュームと流入数(トラフィック) |

⑤ Similarweb(chrome拡張機能)

Similarweb(シミラーウェブ)はイスラエルに本社を置くSimilarweb社(Similarweb Ltd.)が提供しているツールです。UbersuggestやAhrefsと同様、Similarwebでも競合の流入キーワード、アクセス数、流入元、被リンクなどのデータを取得できます。

Similarwebのメリットは流入経路をリサーチできることです(他の多くのツールでは競合の流入経路を調べることはできない)。SimilarwebにはWEBアプリの無料版と有料版(Similarweb PRO)がありますが、Similarwebのchrome機能を使うと流入経路をすばやく調べることができます。

chrome拡張機能の使い方は競合サイトをブラウザに表示させた状態で以下のアイコンをクリックするだけです。

表示結果を下方にスクロールしていくと流入経路が表示されます。

⑥ SEOチェキ!

SEOチェキ!(せおちぇき!)は「ロプロス」というハンドルネームの運営者が開発・運営しているツールです。

競合のURLを入力するだけで以下の情報を得られます。

- 発リンク(内部リンク・外部リンク)

- ページ読込時間

- インデックス数

- ドメイン取得年月日

上記4項目中の1項目だけリサーチしたい場合は、他のツールよりSEOチェキ!を使ったほうがすばやく調べられます(手順はURLを入力し「チェック」をクリックするだけ)。

SEOチェキ!のリサーチ結果画面(インデックス数・ドメイン取得年月日)

以上で無料の競合分析ツールの解説を終わります。

6章)まとめ

競合分析ツールを使って収集したデータをもとに、施策を検討・実施することで、検索順位の上昇、流入数の増加といったSEO効果を期待できます。

とはいえ競合分析には相応の時間と労力がかかります。また精度の高い分析や施策の立案には「SEOの網羅的・体系的な知識」も必要です。

「競合分析に時間を割けない」「SEOにくわしい人材がいない」といった課題をお持ちでしたら、SEO会社やSEOコンサルタントに相談することをおすすめします。

弊社:K塾でも「SEOの基礎講座」「競合分析を含むSEOコンサルティング」を提供しております。コンサルティング内容および費用については以下をご覧ください。

オンライン無料相談(60分)も受け付けております。

X(旧Twitter)のDM、または当サイトのお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。

当サイトのお問い合わせフォーム

K塾代表(武田淳)のXアカウント

本記事の内容は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

JunTakeda(じゅんたけ)