コンテンツSEOという用語はSEO業界の業界用語でその定義は以下になります。

コンテンツSEOとは、集客およびコンバージョンのために、ユーザーの検索意図を満たす有益で良質なコンテンツ(記事)を継続的に制作する施策のことである。

「コンテンツSEOでやるべきこと / 具体的なやり方(手順)」は以下の7つです。

なお本記事で解説する内容は大きく分けると以下の3つです。

❶ コンテンツSEOの具体的なやり方(7つのSTEPをくわしく解説)

❷ コンテンツSEOのメリットとデメリット、成功させるポイント

❸ コンテンツSEOの外注範囲、外注費用

初めて知る内容が多いかもしれませんが難解な記事ではありません。これはすぐに使えそうだ!と思った手法から取り入れてみてください。

・SEOコンサルタント(全日本SEO協会・SEO検定1級保持者)

・記事執筆歴17年・SEO歴7年(プライム上場メーカーにて)

・「K塾|WEBコンサルティング」運営

1. コンテンツSEOを始める前提条件

コンテンツSEOを始めるには以下5つの前提条件があります。

- 売る商品やサービスが既に固まっていること

- 商品やサービスに一定以上の価値があること

- いつまでに何円売りたいのか?が決まっていること

- WEBサイトのジャンルやコンセプトが決まっていること

- (中小企業や個人の場合)大企業のサイトに勝てる分野(ジャンル)であること

1~4について)

1~4は事業そのものが明確か?ということです。企業が新規事業を始めた初期の段階では1~4がまだ固まっていないケースが多々見受けられます。

「何(商品)の記事(コンテンツ)を公開しようかな?」「どんなサイトを作ろうかな?」という状態では、まだコンテンツSEOを始める段階ではありません。

5について)

2018年以降、YMYL(※)と呼ばれるジャンルでは、中小企業のオウンドメディアや個人ブログは検索上位を獲得できなくなっています。

YMYLジャンルは検索10位以内が全て大企業のコンテンツで占められているケースがほとんどなので、中小企業や個人がコンテンツSEOの成果を出すのはほぼ不可能と言われています。

しかしYMYLに該当しないジャンルや検索上位に中小企業や個人のコンテンツが入っているジャンルなら、中小企業や個人もコンテンツSEOの成果を出せる可能性があります。

※ YMYL : 誤った情報が人生に大きな悪影響を与えてしまうお金や健康に関するジャンル(YMYLは「Your Money or Your Life」の略)

2. コンテンツSEOで具体的にやるべきこと(コンテンツSEOを進める手順)

コンテンツSEOで「やるべきこと / 具体的な手順」は以下の7つです。

以下に一つずつ解説します。

2-1.【STEP1】ペルソナを設定する

コンテンツSEOで最初にやるべきことはペルソナ設定です。ペルソナとはターゲットのようなざっくりとした読者層ではなく、詳細な人物像のことです。

以下のようにペルソナの項目は多岐に渡ります。

- 年齢

- 性別

- 居住地

- 仕事内容

- 役職

- 年収・資産

- 学歴・資格

- 恋人・配偶者・子供の有無

- 通勤時間・勤務時間

- 起床時間・就寝時間

- 趣味・嗜好

- 休日の過ごし方

- 外食派か自炊派か

- 価値観

- 悩み

コンテンツSEOではターゲット設定が重要です。しかし大雑把な人物設定では「誰一人”自分事として”捉えてくれない”誰にも刺さらない”コンテンツ」になってしまいます。

ユーザーに刺さるコンテンツ、ユーザーが「私のことだ!」と思ってくれるコンテンツを作るには、ペルソナ設定(詳細な人物像の設定)が必須です。ペルソナに名前(たとえば「武田淳」という個人名)を付けるという手法もよく使われます。

このペルソナ設定はSTEP2で解説するカスタマージャーニーマップの作成と密接に関係してきます。

参考)

■ デモグラフィック(Demographic)とは?

年齢、性別、収入、職業、学歴、家族構成、居住地などの人口統計学的な属性情報をデモグラフィックと言う。

(デモグラ、デモグラ情報とも言われる)。デモグラ情報にニーズや価値観、ライフスタイルなどを加えた顧客層がターゲットである。

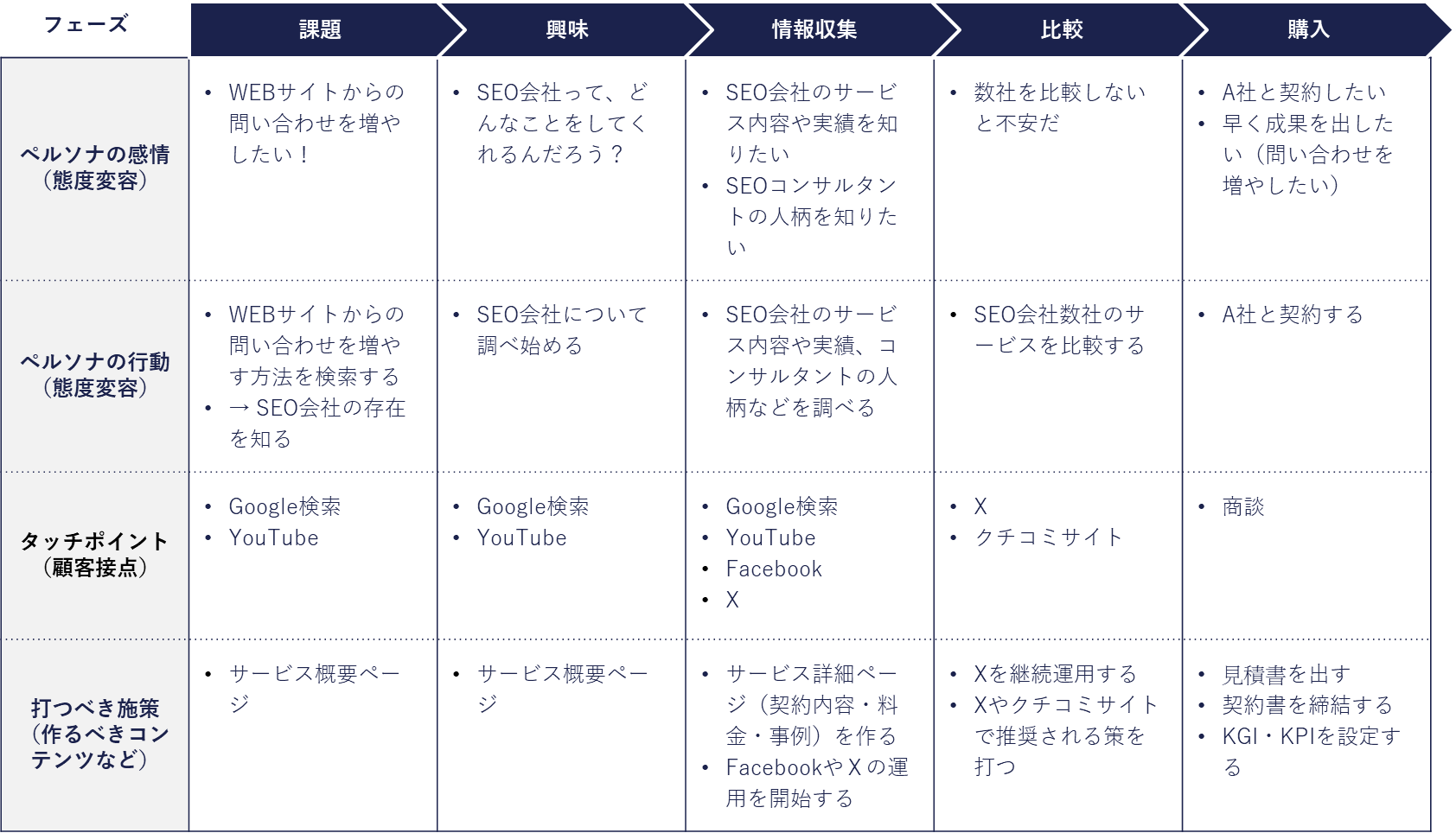

2-2.【STEP2】カスタマージャーニーマップを作成する

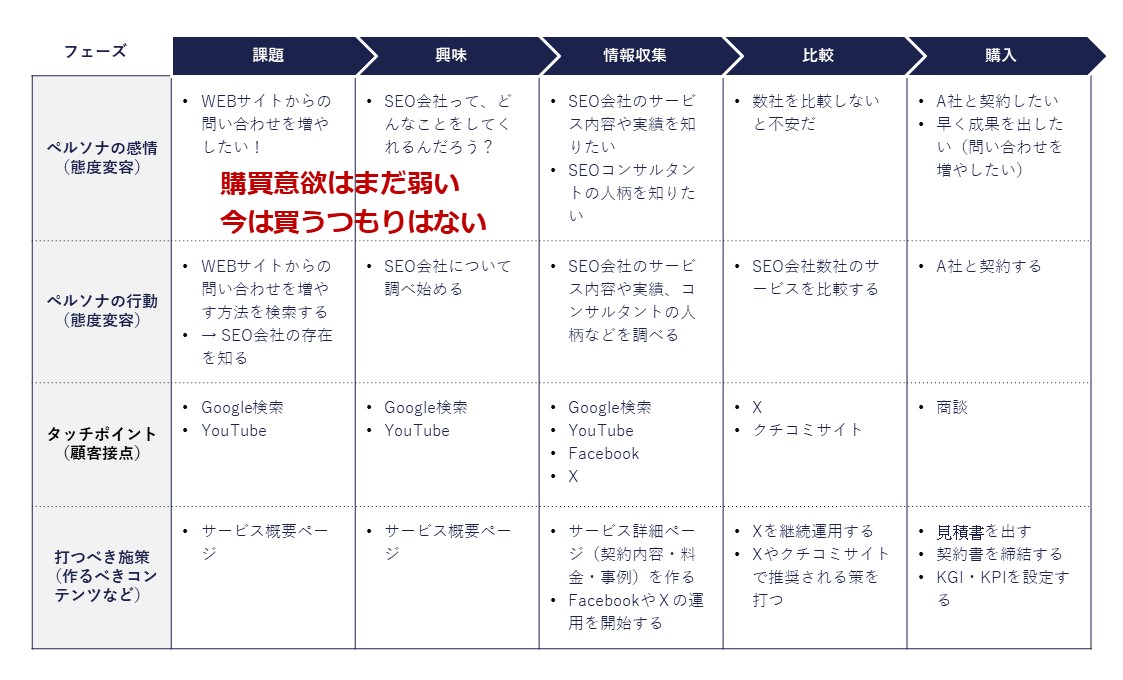

ペルソナ設定の次にやるべきことは「カスタマージャーニーマップの作成」です。

カスタマージャーニー(直訳すると「顧客の旅」)とはペルソナが商品やサービスを知ってから購入するまでの一連のプロセスを「旅(ジャーニー)」にたとえた概念です。

この一連のプロセスを図式化(マッピング)したものをカスタマージャーニーマップ(略称:CJM)と言います。

カスタマージャーニーマップの横軸には、課題 → 興味 → 情報収集 → 比較 → 購入という一連のプロセス(フェーズ)を時系列で配置します。

縦軸には以下の項目を配置します。

・ペルソナの感情

・ペルソナの行動

・タッチポイント(顧客接点)

・打つべき施策

そして横軸と縦軸で区切ったマスを埋めていきます。

カスタマージャーニーマップを作る過程でペルソナへの理解が深まり、打つべき最適な施策(作成すべき最適なコンテンツ)を検討しやすくなります。

注意点ですが、カスタマージャーニーマップは統計データ( デモグラフィック)や取材から得た情報に基づいて作成しましょう。売り手の希望的観測や想像でカスタマージャーニーマップを捏造してはいけません。

安価な商品や購入までのプロセスが短い商品はカスタマージャーニーマップの作成は不要ですが、高額商品や購入までのプロセスが長い商品では、カスタマージャーニーマップの作成は必須です。カスタマージャーニーマップの作成を怠ると、あるフェーズで必要な施策(必要な記事)の抜け漏れが発生しやすくなります。

2-3.【STEP3】キーワードを選定する

ペルソナの設定、カスタマージャーニーマップの作成が完了したら、キーワード選定を行います。

キーワード選定の目的は以下のコンテンツSEOの定義の中の「ユーザーの検索意図を満たす有益で良質なコンテンツ(記事)」を制作するためです。

コンテンツSEOとは、集客およびコンバージョンのために、ユーザーの検索意図を満たす有益で良質なコンテンツ(記事)を継続的に制作する施策のことである。

以下にキーワード選定の作業手順をまとめます。

以下にそれぞれの選定の手順について解説します。

手順① 軸となるキーワード(メインキーワード)を設定する

まずは軸となるメインキーワードを決めましょう。

決める基準は以下のコンテンツSEOの定義の中の「集客およびコンバージョンのために」なるワードかどうかです。

コンテンツSEOとは、集客およびコンバージョンのために、ユーザーの検索意図を満たす有益で良質なコンテンツ(記事)を継続的に制作する施策のことである。

購入してほしい商品や申込みしてほしいサービスを連想させるワードをメインキーワードに設定しましょう。

たとえば当サイトでは「SEO対策」と「WEBライティング」がメインキーワードです。SEOコンサルティングやライティング講座の受講をユーザーに申し込んでほしいので「SEO」「WEBライティング」をメインキーワードに設定しています。

手順② 関連キーワードおよびサジェストキーワードを調べる

次に関連キーワードとサジェストキーワードを調べましょう。

たとえば「SEO対策」というメインキーワードの関連キーワードやサジェストキーワードを調べると、以下のような複合キーワード(2語以上のキーワード)が出てきます。

SEO対策 とは

SEO対策 費用

SEO対策 月額

SEO対策 意味ない

SEO対策 自分でできる

SEO対策 本

調べたキーワードはエクセルやスプレッドシートにまとめましょう(キーワードリストの作成)。

関連キーワードとサジェストキーワードについてくわしく知りたい方は下記リンクをご覧ください。

関連キーワードのくわしい解説(図解付き)

サジェストキーワードのくわしい解説(図解付き)

手順③ キーワードを検索意図ごとに分類する

続いてキーワードを検索意図ごとに分類しましょう。

分類する理由は重複コンテンツを作成してしまうことを避けるためです。

「検索意図」「重複コンテンツ」という用語を知らない方のために、以下に解説します。

検索意図とは

検索意図とは、ユーザーが検索する目的や理由のことです。検索意図はSEO業界の用語ですが一般用語の顕在ニーズと同じ意味です。

「ユーザーがどんな目的や理由でそのキーワードで検索するのか?」を考えてみましょう。

コンテンツSEOでは1つの検索意図に対して1つの記事で応えるのが原則です(検索意図ごとに記事を作成する)。

検索意図についてくわしく学びたい方は以下の記事をご覧ください。

重複コンテンツとは?

重複コンテンツとは、別々のURLなのに中身(内容)がほとんど同じコンテンツのことです。

検索意図が同じなのに、複数の記事を書いてしまうと「この内容は既に別の記事で読んだ / 時間を無駄にしてしまった / このサイトは不親切だ」などとユーザーが不満を覚えてしまいます。

サイト内に重複コンテンツがあってもGoogleがペナルティを科すことはありません。しかしユーザーが記事を少ししか読まず離脱してしまうケースが増えるため、間接的にGoogleからの評価が下がってしまいます。

重複コンテンツの具体例を知りたい方は以下の記事をご覧ください。

「池袋 イタリアン 安い」「池袋 イタリアン リーズナブル」という重複コンテンツの例

手順④ 検索ボリュームを調べる(ロングテールキーワードの抽出)

最後に検索ボリュームを調べてロングテールキーワードを抽出しましょう。

検索ボリュームとは、1ヶ月間に検索される回数のことです(正確には「月間検索ボリューム」と言う)。検索ボリュームを調べる目的は、ロングテールキーワードを抽出するためです。

ロングテールキーワードとは、検索ボリュームが1,000回未満の複合キーワード(語数が2つ以上のキーワード)のことです。

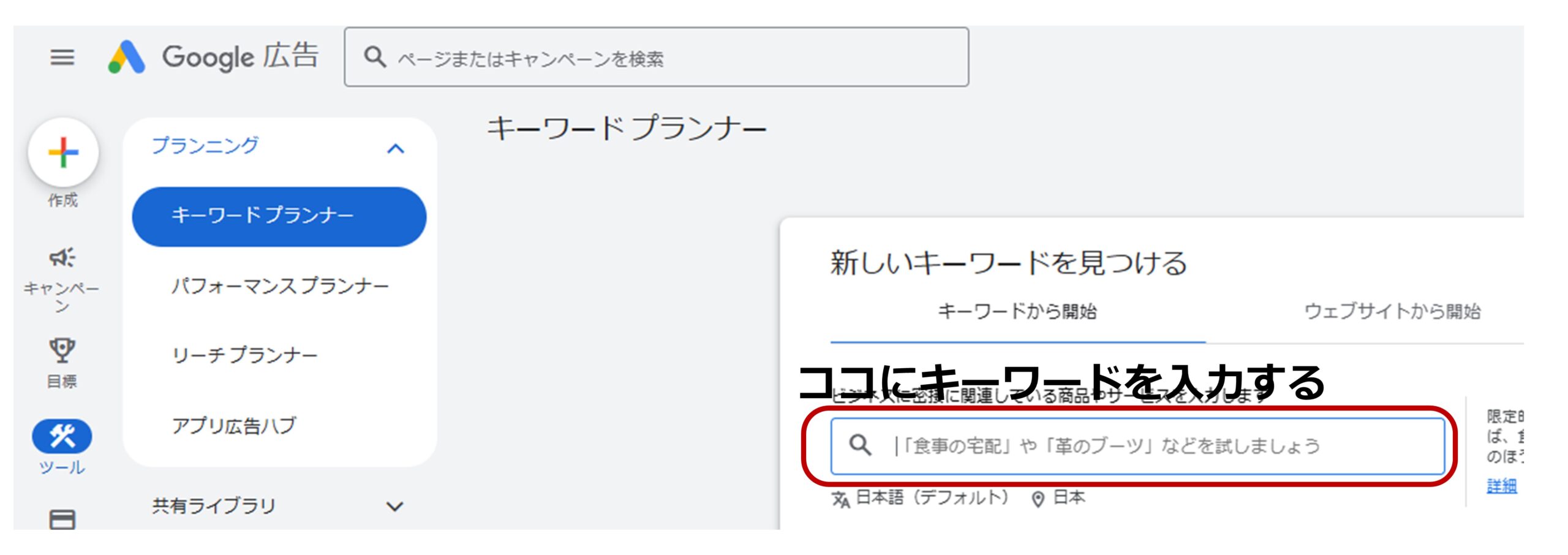

以下の操作手順にしたがって、検索ボリュームをGoogleキーワードプランナーで調べて、ロングテールキーワードを抽出しましょう。

【操作手順①】 Googleキーワードにアクセスして「キーワードプランナーを使ってみる」をクリックする

【操作手順②】「新しいキーワードを見つける」をクリックする

【操作手順③】 調べたいキーワードを入力する

「SEO対策 費用」というキーワードを入力して調べると「google検索 上位 費用」「seo 成果 報酬」などのキーワードが表示されます。

これらは検索ボリュームが1,000回未満なのでロングテールキーワードです。

「seo対策 費用」は検索ボリュームが1,000回以上なのでロングテールキーワードではありません。

SEO初心者がビッグキーワード(検索ボリューム1万回以上)や、ミドルキーワード(検索ボリューム1000回以上)で検索上位を取るのは不可能に近いので、競争率の低いロングテールキーワードの上位表示を狙いましょう。

ロングテールキーワードについては以下の記事でくわしく解説しています。

2-4.【STEP4】ロングテールキーワードの潜在ニーズを考える

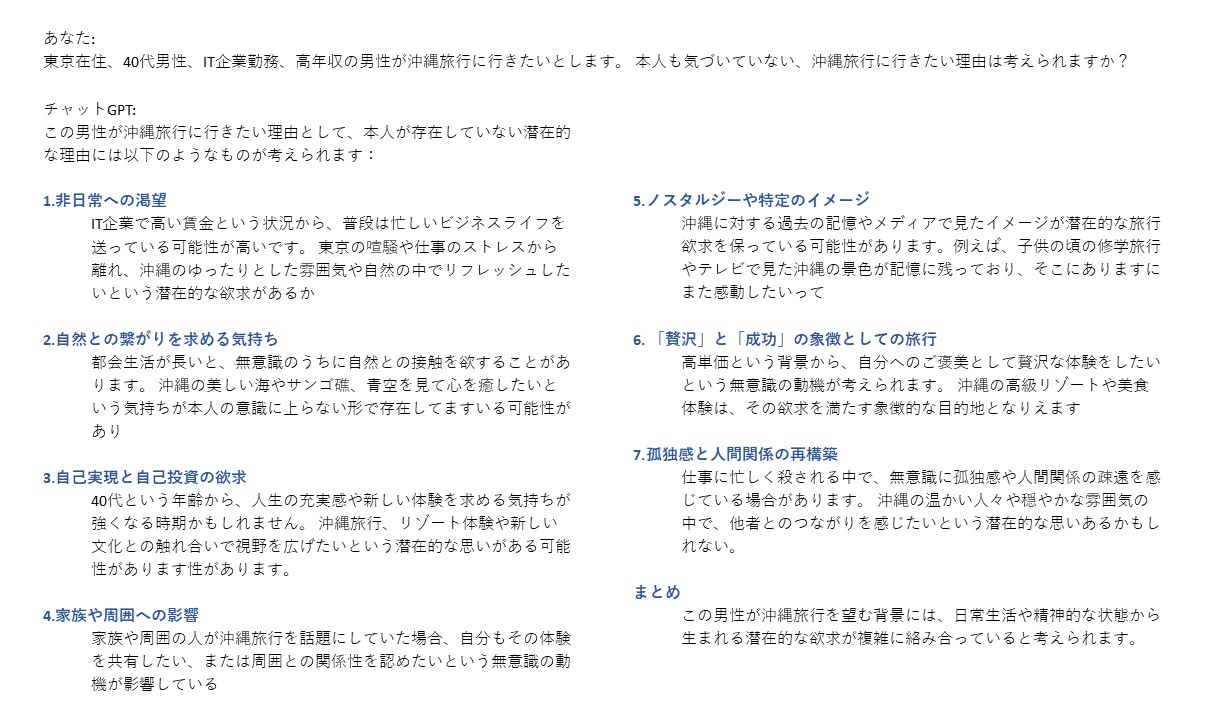

ロングテールキーワードを抽出し終えたら、ロングテールキーワードの潜在ニーズを考えましょう。

顕在ニーズだけでなく潜在ニーズにも応えるコンテンツは、独自性が高いためGoogleから高く評価されます。

顕在ニーズと潜在ニーズには以下の違いがあります。

顕在ニーズ・・・ユーザーが気付いている欲求(自覚している欲求)

潜在ニーズ・・・ユーザーが気付いていない欲求(自覚していない欲求)

潜在ニーズにも応える記事は、いわゆる「気の利いた記事」なので多くのユーザーから支持されます。

たとえば「沖縄 気温」というキーワードで検索するユーザーの顕在ニーズ(=検索意図)は、文字通り「沖縄の気温を知りたい」です。

ここで「なぜユーザーは沖縄の気温を知りたいのだろうか?」と考えてみましょう。

多くの場合「沖縄旅行にどんな服装で行くべきか?を判断したい」というニーズがあります。

しかしこれは潜在ニーズではありません。

なぜならユーザーが自覚しているニーズだからです。

この場合の潜在ニーズとは、ユーザー自身も気付いていない沖縄旅行に行きたい理由です。

この理由はペルソナから逆算して考えます(コンテンツSEOで最初にやるべきことがペルソナ設定)。

考えても理由が思い浮かばない場合は、AIに聞いてみるのが効率的です。

2-5.【STEP5】必要記事一覧表を作成する

STEP5では必要記事一覧表(書くべき記事を一覧にしたリスト)を作成します。

元になるのはSTEP3で抽出したロングテールキーワードです。

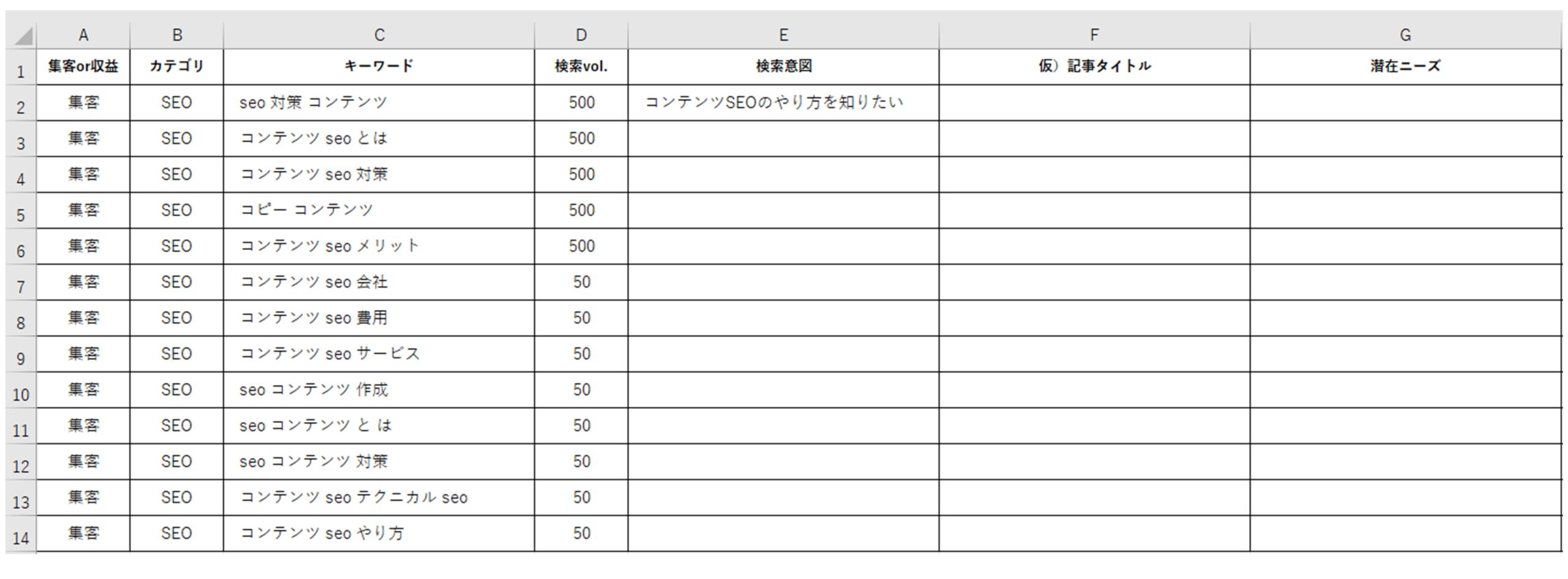

上図はエクセルで作成した筆者の必要記事一覧表です。

列の項目は「集客目的の記事か?コンバージョン目的の記事か?」「カテゴリ」「キーワード(ロングテールキーワード)」「検索ボリューム」「検索意図」「記事タイトル」「潜在ニーズ」としています。

必要記事一覧表には記事を作成する順番も記入しましょう。

なお、最初に書くべき記事は売るための記事、すなわちコンバージョンさせるための記事です(「商標記事」と言う)。

最初に商標記事を作成する理由は、集客したユーザーの一部をコンバージョンさせることがコンテンツSEOのゴールだからです。

2-6.【STEP6】個々の記事を作成する

いよいよSTEP6の記事(コンテンツ)作成に入ります。STEP5で作成した「必要記事一覧表」の中から作成する記事を決め、記事作成のためのリサーチを行ったうえで、以下の手順で進めます。

以下に一つずつ解説します。

手順① 【記事構成】見出しを作成する

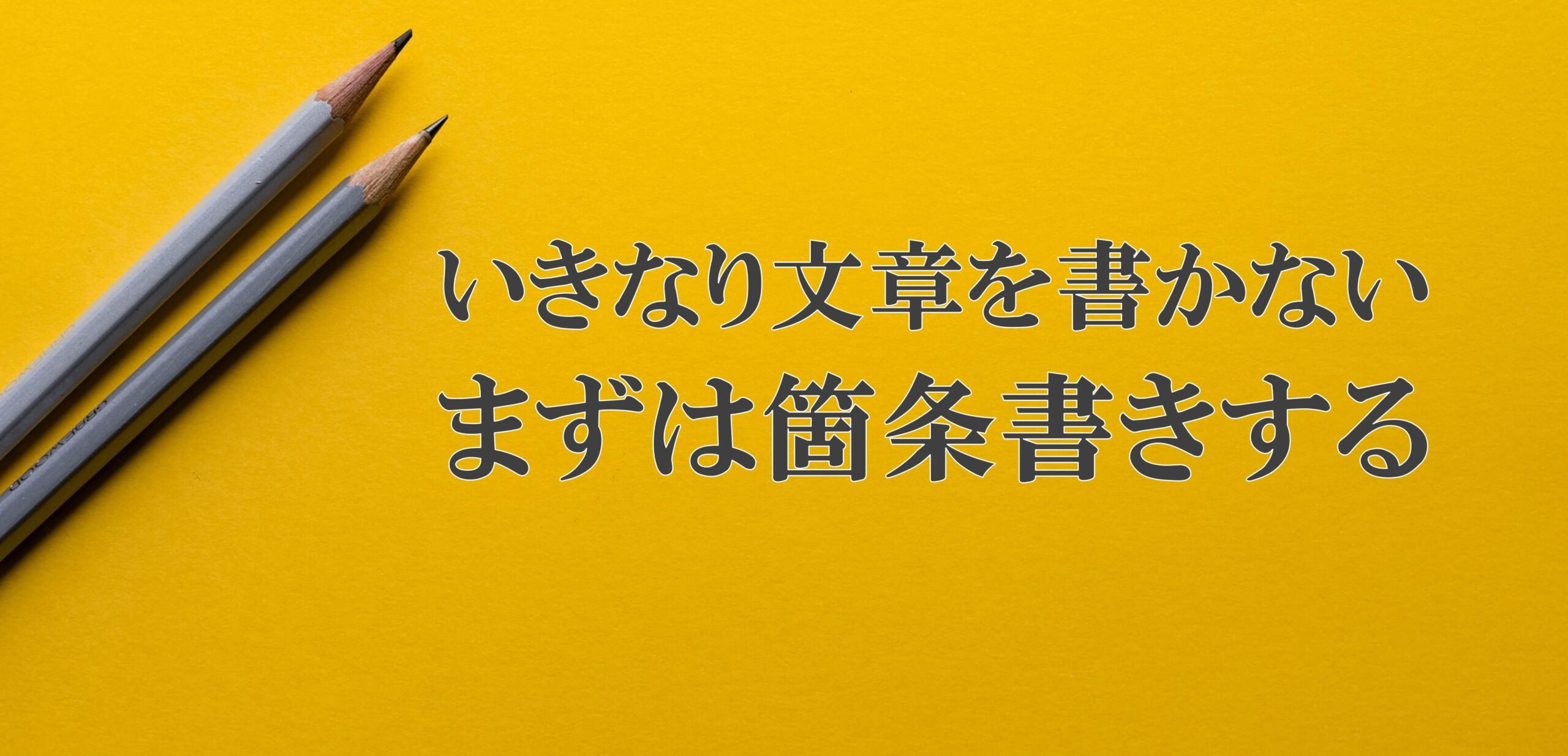

いきなり文章を書かず、まずは見出し(目次)を作成しましょう。

見出し作成にも以下のようにルーチンがあります。

ルーチン1)検索上位5~10記事の見出しを確認する

ルーチン2)上位記事の見出しを参考に仮の見出しを作成する

ルーチン3)独自の経験や見解、専門性を訴求できる内容(E-E-A-T)を考える

ルーチン4)E-E-A-Tに相当する内容を見出しに加える

ルーチン5)見出しの順番(論理展開)に矛盾がないかをチェックする

上位表示されているということは、Googleもユーザーも高く評価している良質な記事だということです。

そして上位記事の見出しの多くは共通しています。

その見出しが数社の記事に登場しているということは、ユーザーの検索意図を満たすために必須の見出しなのだと言えるでしょう。

E-E-A-Tに相当する内容を含めることも、上位表示させるためには必須です。

見出しをしっかりと作成することが、以下のコンテンツSEOの定義にある「ユーザーの検索意図を満たす有益で良質なコンテンツ(記事)」の作成に繋がります。

コンテンツSEOとは、集客およびコンバージョンのために、ユーザーの検索意図を満たす有益で良質なコンテンツ(記事)を継続的に制作する施策のことである。

手順5の論理展開に矛盾がないかどうか?のチェックも必須です。

矛盾があると「話の筋道が通っていない」「どういうことか理解できない」とユーザーに思われてしまいます。

日常会話や商談などで「どんな順番で話せば、わかりやすいか?正確に伝わるか?」を考えるときと同じ気持ちで見出しを作成しましょう。

手順② 【記事素材】引用するエビデンスを決める

手順①で記事の全体構成を固めて見出しを作成したら、次に引用するエビデンスを選定しましょう。

エビデンスを引用形式で載せることで、ユーザーに安心感を与え信頼を得ることができます。以下の引用のようにGoogleも「コンテンツの信頼性」を重視しています。

主なベストプラクティス

サイトのSEOはさまざまな方法で改善できますが、ウェブコンテンツの掲載順位やGoogle検索での表示に最も影響が大きい対策は次のようなものです。

- 有用で信頼性の高い、ユーザー第一のコンテンツを作成する。

- ユーザーがコンテンツを検索するときに使われる可能性のある単語を選んで、これらの単語をページ上の目立つ場所(ページのタイトル、メインの見出しなど)や、わかりやすい場所(代替テキスト、リンクテキストなど)に配置する。

- リンクをクロール可能にする。これにより、Googleがページ上のリンクを使ってサイト内の他のページを検出できます。

- サイトに関する情報を発信する。自分のサイトで紹介しているサービスや製品について、同じような志向の人々と交流できるコミュニティに参加しましょう。

- 画像、動画、構造化データ、JavaScriptなどの他のコンテンツがある場合、各タイプに固有のベストプラクティスを実践する。これにより、ページ上の各コンテンツをGoogleに提示できます。

- サイトに適した機能を有効にすることで、Google検索におけるサイトの表示を改善する。

- 検索結果に表示したくないコンテンツがある場合や、完全なオプトアウトを希望する場合は、適切な方法でGoogle検索でのコンテンツの表示を管理する。

手順③ 【記事素材】オリジナルの画像や図解を作成する

手順の3つ目はWEB上のフリー画像やフリー図解を使用せず、自ら画像を撮影したり図解を作成したりすることです。

画像や図解が豊富に使われているコンテンツは、ユーザーが内容をスムーズに理解でき、Googleからも高く評価されます。そしてその画像や図解は「オリジナルであること」「独自性があること」が重要です。

検索上位記事の文章(テキスト)はどうしても似通ってしまうため、文章だけでは独自性を打ち出すのはきわめて困難です。しかしオリジナルの画像や図解には明確に独自性があり、競合サイトとの差別化を図ることができます(オリジナルの表や動画も同様)。

手順④ 【記事素材】各章のポイントを箇条書きする

手順の4つ目は文章を書く前に箇条書きすることです。

事前に箇条書きするのは「ユーザーに伝えるべき要素」の欠落を防ぐためです。PREP法に則して、文章の要素を箇条書きしましょう。PREP法とは、結論(Point)→理由(Reason)→具体例(Example)→再結論(Point)という流れ(順番)で情報を伝える「文章の型」のことです。

結論)電子書籍端末はKindle Paperwhiteがおススメ

理由)Kindle Paperwhiteには3つのメリットがあるから

具体例)以下3つがKindle Paperwhiteのメリット

①目にやさしい

②お風呂でも使える

③頻繁に充電しなくてもよい

再結論)初めて電子書籍端末を購入する方にはKindle Paperwhiteがおススメ

上級ライターはいきなり文章を書いたりしません。必ず先に箇条書きします。箇条書きを怠るとユーザーに伝えるべき要素が抜け落ちやすいからです。いきなり文章を書き始めるより、PREP法に即して先に要素を書き出しておくほうがトータルの執筆時間を短縮できます。

手順⑤ 【記事執筆】各章の本文を執筆する

最後にいよいよ本文を執筆します。

執筆前にペルソナシートとカスタマージャーニーマップを再確認して、そのフェーズのペルソナが必要とする情報をわかりやすく文章にしていきましょう。

そのフェーズのペルソナに思いを馳せて書くということです。

WEBの文章執筆(WEBライティング)には多くのセオリーがあります。

- 積極的に改行する

- 漢字の割合を3割にする

- 正しい日本語で書く

- 一文一義で書く

- 一文は60文字以内に収める

- 主語と述語を近くに置く

- 能動態で書く

- 肯定表現で書く

- 指示語(こそあど言葉)を使わない

- 専門用語や造語を使わない

- 体言止めを使わない

- 重複表現を避ける(「後で後悔」など)

- 同じ表現を繰り返さない(1文目も2文目も「です。」で終わらないようにする、など)

これらのセオリーを原則として執筆しましょう。

上記13個がWEBライティングのセオリーの全てではありません。

その他のセオリーやテクニックを知りたい方は以下の記事をご覧ください。

2-7.【STEP7】SEO効果を分析・改善する

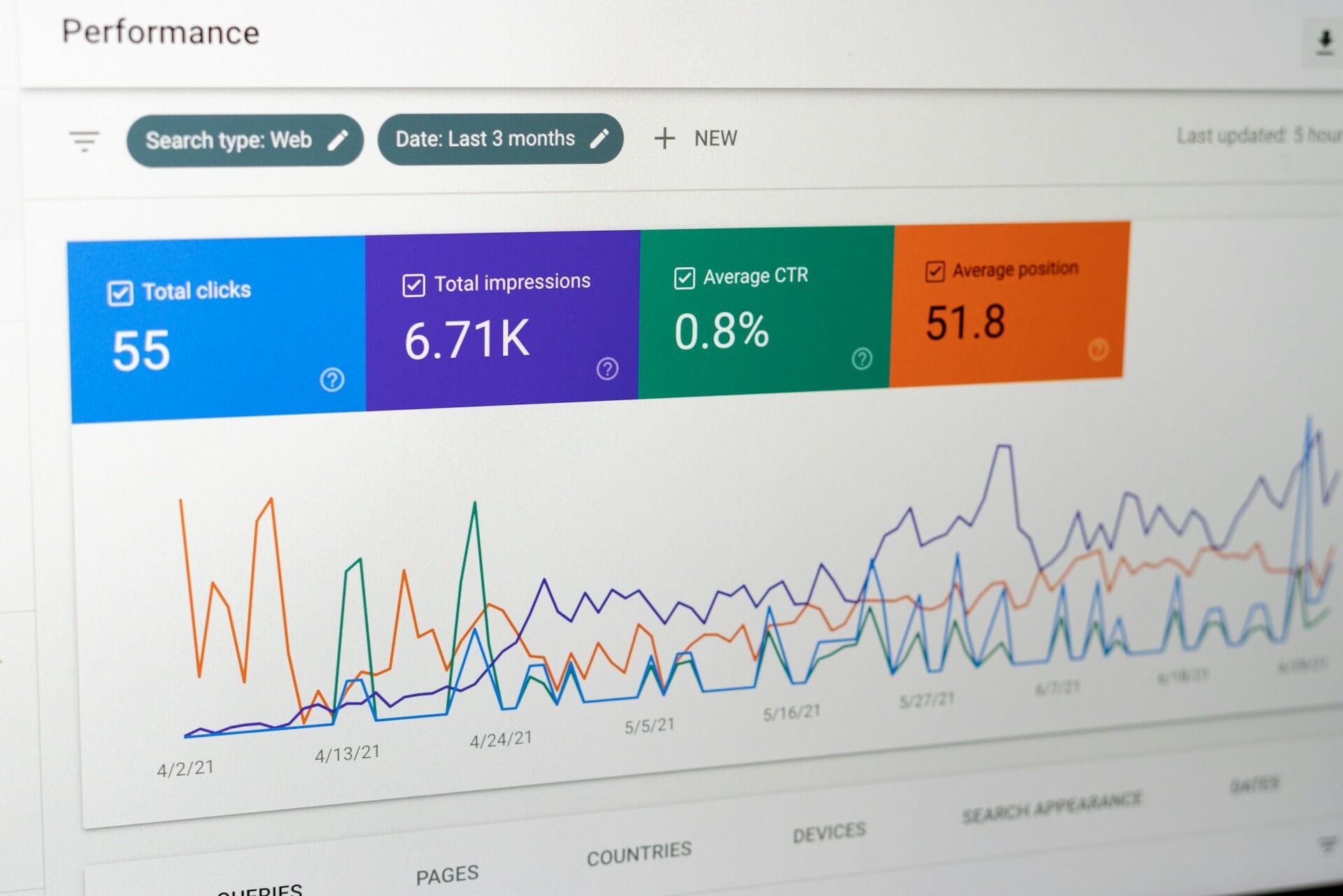

コンテンツSEOの最後のステップは、SEO効果の測定・分析 ~ 改善(リライト)です。

コンテンツは制作して終わりではありません。

SEO効果を測定し、改善を繰り返すことが大切です。

記事を公開して1週間~1ヶ月が経過したら、Googleサーチコンソールでインデックスの状況を確認しましょう。

1ヶ月経過してもGoogleにインデックスされない場合は対策が必要です。

インデックス登録された記事は2~3ヶ月後から分析を開始しましょう(2~3ヶ月間は検索順位が安定しないため)。

自社コンテンツの測定・分析にはGoogleサーチコンソールとGA4を使いましょう。

競合サイトはAhrefsやUbersuggestなどの有料SEOツールで分析します。

本記事では分析の手順はくわしく解説しませんが、下表にて分析結果ごとの改善策を紹介します。

| 分析結果 | 改善策 | |

| Googleサーチコンソール | 検索順位が低い 検索圏外になっている | 見出しやタイトルにキーワードを入れる 新たな見出しを追加する |

| Googleサーチコンソール | 上位表示されているがCTRが低い | タイトル・メタディスクリプションを改善する |

| Googleサーチコンソール | 狙ったキーワード以外のキーワードで流入している | そのキーワードに関する見出しや文章を追記する |

| Googleサーチコンソール | 下位なのに表示回数が多い | 関連記事を増やす ユーザーがかなり下位の記事まで探しているということは悩みが大きい(ニーズが強い)キーワードだと言える |

| GA4 | 滞在時間が短い | リード文や見出しを改善する |

| GA4 | SNS流入が少ない | SNSの運用方法を見直す |

| GA4 | CVに繋がっていない(CVRが低い) | CTAを改善する |

| Ahrefs・Ubersuggest | 競合のほうが検索順位が高い | 競合の記事と自社記事との差分を分析してリライトする |

Googleのアルゴリズムの変化、AIによる生成コンテンツの増加、競合の参入・撤退など、SEOを取り巻く環境は変化し続けています。

SEO効果の測定・分析~改善(リライト)は怠ることなく継続的に実施しましょう。

3. コンテンツSEOのメリットとデメリット

本章ではコンテンツSEOのメリットとデメリットについて解説します。

3-1. コンテンツSEOのメリット

コンテンツSEOには以下7つのメリットがあります。

以下に一つずつ解説します。

メリット① コンバージョンに近い顕在顧客にアプローチできる

コンテンツSEOの1つ目のメリットはCV(コンバージョン)に近い顕在顧客にアプローチできることです。

顕在顧客とは、現時点で「この商品を購入したい/前向きに検討したい」と考えているユーザーのことです。

コンテンツSEOがCVに近い顕在顧客にアプローチできる理由は以下2点です。

1. ペルソナ設定とカスタマージャーニーマップ作成を行うことで、CVに近い顕在顧客向けに提供すべきコンテンツが明確になるから

2. 真剣に検討しているユーザーは、一語の単一キーワードではなく、連語のロングテールキーワードで検索するケースが多いから

メリット② コンバージョンに遠い潜在顧客にアプローチできる

コンテンツSEOの2つ目のメリットは、CV(コンバージョン)に遠い潜在顧客にもアプローチできることです。

潜在顧客とは、現時点では購入意欲はないが将来は購入する可能性のあるユーザーのことです。

コンテンツSEOでは「まだ興味を持ったばかり」「今は概要を知りたいだけ」といったフェーズの潜在顧客(ペルソナ)に向けたコンテンツも作成してアプローチします。

ユーザーの感情や行動は「興味を持った」→「詳しく知りたい」→「比較検討したい」→「商談したい」といったように変わっていきます。(「態度変容」と言う)

ユーザーのフェーズごとのニーズに適したコンテンツを提供することで、見込み客を育成し、購買意欲を高めていくことができます(このプロセスや施策を「リードナーチャリング(顧客育成)」と言う)。

メリット③ コンテンツが資産になる

コンテンツSEOの3つ目のメリットは、コンテンツが資産になることです。

数年間コンテンツを発信し続けるコンテンツSEOでは、コンテンツが溜まり(ストックされ)資産になります。

このような長期的な資産となるコンテンツをストック型コンテンツと言います。

いっぽうで、フロー型コンテンツと言われるトレンドブログやSNSのバズ投稿などは、一時的にしか集客やコンバージョンに貢献しません。

コンテンツSEOで、検索上位を獲得したコンテンツは、数年に渡って継続的に安定したアクセスと売上をもたらします。

メリット④ ブランディング・ファン化に繋がる

コンテンツSEOの4つ目のメリットは、ブランディング・ファン化に繋がることです。

コンテンツSEOはブランディング(ブランドを作り、世間に浸透させる活動)の一環です。

特定のテーマに絞った(特化した)有益で良質なコンテンツを数多く公開することで「○○といえばあのサイトだ」と思ってくれる(第一想起してくれる)ユーザーを増やすことができます。

・ブランドとは、他と識別・区別できるものという意味

・ブランディングとは、ブランドを作り世間に浸透させるための全ての活動

フィリップ・コトラー(マーケティング論の権威)はブランドという用語を以下のように定義しています。

ブランドとは、個別の売り手または売り手集団の財やサービスを識別させ、競合する売り手の製品やサービスと区別するための名称、言葉、記号、シンボル、デザイン、あるいはこれらの組み合わせである。

引用元)『MBA経営辞書』(グロービス経営学院)

コンテンツSEOはファン化にも繋がります。

ファン化とは、ユーザーとのエンゲージメント(繋がりの度合い)を高め、自社の商品やサービスに対する愛着や、応援する気持ちを育てることです。

一般的な顧客は、商品を使っているだけで、より安価でスペックの高い商品を見つけると、そちらに移行してしまう可能性があります。

しかし、ファンはその商品に愛着を持って応援しているので、他社商品には移行せず、長く自社商品を使い続けてくれる可能性が高いと言えるでしょう。

コンテンツSEOでは、タッチポイント(顧客接点)ごとに適切なコンテンツを公開してリードナーチャリング(顧客育成)することでファン化を促進します。

メリット⑤ SNS流入・サイテーションの増加に繋がる

コンテンツSEOの5つ目のメリットは、SNSからの流入の増加、サイテーションの増加に繋がることです。

コンテンツ(WEBページ)へのリンクURLを貼ってSNS投稿すると、SNSからの流入を期待できます。

潜在顧客に商品を認知させるだけなら、画像とかんたんな説明文を書いてSNS投稿すれば済むでしょう。

しかし興味を持ってくわしく知りたくなったユーザーにはWEBページでの詳細な解説が必要です。

自らGoogle検索するユーザーもいますが、こちらからWEBページのリンクを貼ってSNS投稿しましょう。

SNSで拡散されると、サイテーションの増加も期待できます。

サイテーションとは、自社の「社名」「商品名」「自社サイト」が外部メディアで取り上げられる(言及される)ことです(例:XなどのSNSや、PR TIMESなどのプレスリリースサイトで紹介される)。

「A社のBという商品を買ったけど、とてもよかった!」などと社名や商品名がSNSで言及されるとGoogleの評価も高まります。

「サイテーションのMEO効果・SEO効果」についての解説はコチラ

メリット⑥ コンテンツを営業活動に使える

コンテンツSEOの6つ目のメリットは、コンテンツを営業活動に使えることです。

独自の営業資料(パワーポイント等)の作成に多くの時間を費やしている営業マンが多いのではないでしょうか。

WEBコンテンツ使って商談を進めるようにすれば、営業マンの資料作成の工数を大幅に削減できます。浮いた時間を営業活動に時間を回せますし残業時間の削減にも繋がります。

商談の際に見込み客に見せたWEBページのURLを御礼のメールに記載して送信することも有効です。高確率でクリックしてもらえるはずですし、内部リンクを辿って他の関連ページを見てもらえる可能性もあります。

営業マンが既存コンテンツを営業に活用する逆で、営業マンが作成した営業資料を元に新たなコンテンツを作成するという手もあります。営業マンもカスタマージャーニーマップのフェーズごとに営業資料を作成しているはずですし、優秀な営業マンほど図解や表を数多く作成しているでしょう。これらの素材はコンテンツの素材として大いに活用できます。

メリット⑦ コンテンツを社員教育に使える

コンテンツSEOの7つ目のメリットは、コンテンツを社員教育に使えることです。

WEBコンテンツは社外にも公開している、商品やサービスの基本的な内容の詰まったドキュメントです。

したがって新入社員や他部門から異動してきた社員への研修資料として活用できます。

逆にコンテンツを読んだ新人が「すんなり理解できないコンテンツ」は早急にリライトする必要があります。

コンテンツ作成に関わったメンバーは、事前に事業部門から説明を受け「商品やサービスについてよくわかっている」状態にあります。

筆者の経験上、「自分は既によくわかっている」人が執筆した記事には必ずといっていいほど「初めて知る人には理解できない箇所」が見受けられます。

コンテンツによる社員教育の対象となる社員は新人社員ではなく、むしろ、社内のベテランマーケターやベテランライターだと筆者は考えています。

3-2. コンテンツSEOのデメリット

コンテンツSEOには以下4つのデメリットがあります。

デメリット① かなりのリソースを必要とする

コンテンツSEOの1つ目のデメリットはかなりのリソースを必要とする点です。

社内リソースのみで毎月10記事を公開する場合、

- コンテンツSEO専属で計3~5名

- コンテンツSEO以外の販促業務と兼務で計5~10名

の体制で取り組む企業が多いです。

下表はオウンドメディア(自社メディア)を運用する際に必要な役割と業務内容です。

| 役割名 | 業務内容 |

| プロジェクトマネージャー(PM) | サイト全体の戦略策定、品質管理、予算管理 |

| ディレクター | キーワード選定、構成(見出し)作成、進行管理、記事校正 |

| ライター | 本文執筆・推敲 |

| デザイナー | 画像撮影、図解作成 |

| エンジニア | 内部対策、保守運用 |

| アナリスト(SEOコンサルタント) | キーワード選定、公開記事のSEOツールによる分析 |

PMとディレクターを1名が兼務するケースもあります。

またディレクターではなくライターがキーワード選定や記事構成作成を行う場合もあります。

ちなみに多くの日本企業では、ディレクターは部長職、マネージャーは課長職で、ディレクターはマネージャーより上位の役職です。

しかしコンテンツSEO施策では、マネージャー(PM)はディレクターより上位の役職(役割)です。

上記表のそれぞれの役割で相応のスキルが必須です。

たとえば国語力や文章力が低い人には記事校正は任せられません。

記事校正とは、文章が国語として正しいか?論理展開に矛盾はないか?をチェックする作業だからです。

記事校正スキルが低いライターはディレクター業務できません。

同様に、キーワード選定や見出し作成をSEOスキルが低いライターに任せるとSEO効果は望めません。

いっぽうで、アナリスト(SEOコンサルタント)はSEOスキルが高いので、ディレクターのキーワード選定作業に協力できます。

人数やメンバーのスキル等、社内事情を考慮して「本文執筆をWEBライターに依頼する」「コンテンツ制作全般をSEO会社に委託する」など社外リソースの活用も検討しましょう。

デメリット② すぐには成果が出ない

コンテンツSEOの2つ目のデメリットはすぐには大きな成果が出ないことです。

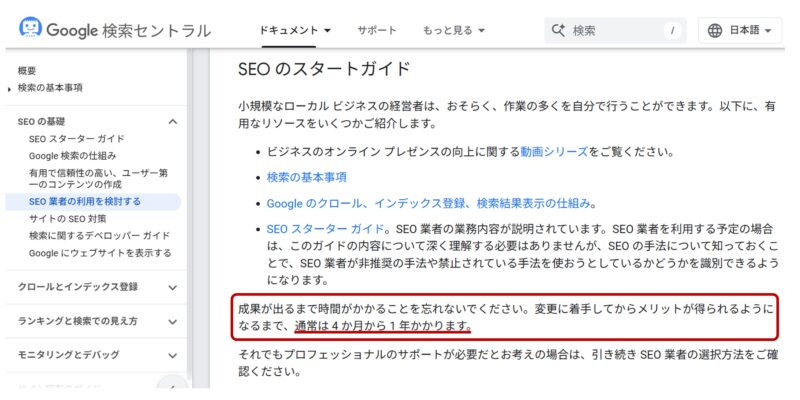

SEO対策は成果が出るまでに4ヶ月~1年かかるとGoogleも明言しています。

コンテンツSEOは年単位で目標を設定して取り組むマーケティング施策であり、大きな成果を出すには1~3年かかるのが一般的です。

成果が出るまで時間がかかることを忘れないでください。変更に着手してからメリットが得られるようになるまで、通常は 4 か月から 1 年かかります。

引用元)Google検索セントラル

デメリット③ 検証・改善を繰り返す必要がある

コンテンツSEOの3つ目のデメリットは検証・改善を繰り返す必要があることです。

コンテンツが上位表示されない場合は、原因の究明と改善が必要です。

Googleは低品質と判断したコンテンツは上位表示しません。

下位や圏外のコンテンツは「Googleに低品質だと判断された」と捉えましょう。

低品質コンテンツを放置していると、サイト全体の評価(ドメイン評価)が下がってしまいます。

上位表示されないコンテンツは必ず改善しましょう。

Googleのアルゴリズムアップデートの影響で、順位が下落したコンテンツも同様です。

上位表示されているコンテンツも適切なタイミングでリライトする必要があります。

理由は情報が古くなって新鮮さが失われてしまうからです。

もちろんより良質な競合のコンテンツに順位を奪われることもあります。

デメリット④ WEBライターやSEO会社に丸投げできない

コンテンツSEOの4つ目のデメリットは外注業者に丸投げできないことです。 (コンテンツSEO(コンテンツ制作)の外注については後ほど解説)

コンテンツSEOでやるべきことのうち「キーワード選定」「個々の記事の作成」はWEBライターやSEO会社、SEOコンサルタントに外注できます。

しかしペルソナ設定や、カスタマージャーニーマップ作成は外注業者に丸投げできません。

事業の方向性、商品やサービス、ペルソナやカスタマージャーニーマップについて外注業者への説明を省いたり、コミュニケーションを疎かにしたりすると、外注業者が「ユーザーにとって有益で良質な記事」を制作できないからです。

コンテンツSEOを成功させるには

- SEO会社に対して積極的に情報を提供すること

- SEO会社からの質問に丁寧に答えること

が必須です。

成果を出せるSEO会社やSEOコンサルタントほど、クライアントからの情報提供とコミュニケーションを重視しています。

貴社のコンテンツSEO施策を成功させたい、という熱意が強いということです。

4. コンテンツSEOを成功させる4つのポイント

コンテンツSEOを成功させるポイントは以下の4つです。

① 小規模でもチームを編成する

コンテンツSEOを成功させる1つ目のポイントは、たとえ小規模でもチームで取り組むことです。

毎月10記事(年間100記事超)を作成・公開していくコンテンツSEOは1名や2名では遂行できません。

下表は筆者が考える計6名の最小チーム構成です。

| 役割名 | 人数(計6名) | 業務内容 |

| PM兼ディレクター | 1名 | サイト全体の戦略策定、品質管理、予算管理 キーワード選定、構成(見出し)作成、進行管理、記事校正 |

| ライター | 2名 | 本文執筆・推敲 |

| デザイナー | 1名 | 画像撮影、図解作成 |

| エンジニア | 1名 | 内部対策、保守運用 |

| アナリスト(SEOコンサルタント) | 1名 | キーワード選定、公開記事のSEOツールによる分析 |

下表は業務(タスク)ごとの毎月の作業量(1名あたり)です。

| 役割名 | 作業量 |

| キーワード選定、構成(見出し)作成、記事校正 | 10記事分 |

| 本文執筆・推敲 | 5記事(1記事5,000文字の場合、計25,000文字) |

| 画像撮影 | 1記事5枚 → 10記事で50枚 |

| 図解作成 | 1記事5枚 → 10記事で50枚 |

月10記事なら計6名でも回せますが、月20記事となるメンバーに大きな負担がかかってしまいます。

仮にタスクを回せても、コンテンツの品質は間違いなく低下するでしょう。

それでは「有益で良質な記事を制作する」というコンテンツSEOの趣旨に反します。

また新規記事の制作以外にリライトにも工数がかかることも考慮しなければなりません。

したがって毎月20記事を公開したいなら「社内リソースの増員」もしくは「外注の活用」が必須です。

② 外注を有効活用する

コンテンツSEOを成功させる2つ目のポイントは「外注を有効活用すること」です。

コンテンツSEOの外注範囲と外注費用については次章でくわしく解説します。

③ 必ずSEOツールを使用する

コンテンツSEOを成功させる3つ目のポイントは「必ずSEOツールを使用すること」です。

ユーザーの検索意図を満たす有益で良質なコンテンツを制作できているか?は、SEO効果を測定・分析しなければ判断できませんし、改善(リライト)すべきかどうかも判断できないからです。

具体的には以下の無料ツールを活用しましょう。

- Googleサーチコンソール

- Googleアナリティクス(GA4)

- Googleキーワードプランナー

- ラッコツールズ(有料機能もある)

- Ahrefs(エイチレフス)(1日の使用回数制限はあるが無料でも使える)

- Ubersuggest(ウーバーサジェスト)(1日の使用回数制限はあるが無料でも使える)

なお、ほとんどのオウンドメディアでは500記事を越えるまでは有料ツールは不要です(有料ツールのほうが効率がいいのは当然ですが)。

500記事を越えてきたら、AhrefsかUbersuggestの有料プランに加入しましょう。

加入すべき理由は「作業効率を高めるため」「より細かく測定・分析するため」です。

④ 内部対策と外部対策も並行して行う

ユーザーにとって有益で良質なコンテンツを作ることはSEO対策の大前提です。

しかし有益で良質なコンテンツを大量に制作するだけではSEO効果は得られません。

SEOではコンテンツSEO施策以外に内部対策と外部対策も必須です。

内部対策は、検索順位を上げてもらうための(順位を下げられないための)Googleに対する営業活動のようなものです。

外部対策は、他のメディアやユーザーに広く認知してもらうための広報活動のようなものです。

どんなに機能やデザインが優れた商品でも営業しなければ売れません。

スケジュールを組んで内部対策と外部対策も進めましょう。

内部対策と外部対策については以下の記事をご覧ください。

内部対策(テクニカルSEO)のくわしい解説記事

外部対策のくわしい解説記事

5. コンテンツSEOの外注範囲 / 外注費用 / 注意点

本章ではコンテンツSEOの外注パターンと外注費用について解説します。

SEO業界では「コンテンツSEOを外注する」という表現がよく使われますが、これは「コンテンツ制作を外注する」という意味です。

「コンテンツSEOを外注する」という表現は、厳密には「コンテンツ制作を外注する」という意味である

コンテンツSEOでやるべきことに「ペルソナの設定」「カスタマージャーニーマップの作成」がありますが、この2つはクライアントの事業の根幹なので外注すべきではないと筆者は考えます。

「事業面・マーケティング面のコンサル」という位置づけで、SEO会社がコンサルすることはありますが、それは「SEOコンサルティング契約」に入ります。

5-1. コンテンツSEO(コンテンツ制作)の外注パターン

まずは外注パターンについて解説します。

コンテンツ制作でやるべきことは、大きく分けると以下の4つです。

- キーワードを選定して潜在ニーズを考える

- 見出しを作る

- 素材(エビデンス、画像、図解)を用意して記事に入れる

- 本文を執筆する

筆者は以下2パターンでの外注を推奨します。

| 外注先 | 外注内容 | 理由 |

| WEBライター | 4の本文執筆のみ | ・キーワードはクライアントがライターに提示するのが原則 ・見出しはコンテンツの骨子だが、ライターに任せるとクライアントの 意図が反映されないケースが多い ・ライターは画像や図解は関与せず、テキストのみ執筆するのが通例 ・上級レベルのSEOライターなら、1~4全てを発注しても問題ないが、 入念な事前打合せは必須 |

| SEO会社 | 1~4の全て | ・SEO会社はSEOコンサルだけでなくコンテンツ制作のプロでもあるので対応できる ・コンテンツ制作に関する入念な事前打合せは必須 ・別途SEOコンサルティング契約を締結し、公開したコンテンツの 「SEO効果の測定・分析」を依頼することでコンテンツを改善できる |

次にコンテンツ制作の外注費用について解説します。

5-2. コンテンツSEO(コンテンツ制作)の外注費用

下表がコンテンツ制作の外注費用の目安です。

| 外注先 | 発注内容 | 費用(目安) | スポット対応 |

| WEBライター | ・本文執筆のみ | 文字単価1円~ (初心者は0.5円~) | 1記事から受けてくれるライターが多い |

| WEBライター | ・見出し作成 ・本文執筆 | 文字単価1.5円~ スキルと専門知識の高さにより大きく変動する | 同上 |

| SEO会社 | ・キーワード選定 ・見出し作成 ・本文執筆 | 5万円~15万円程度 (3,000文字程度) エビデンス、画像、図解は別途見積 | 月5記事以上、3ヶ月以上からしか受けてくれないSEO会社が多い |

WEBライターにコンテンツ制作を発注する際は、クライアントがライターにキーワードや見出しを提示するのが一般的です。クライアントがキーワードだけ提示して、見出し(記事構成)はWEBライターが作成するケースもありますが、クライアントがキーワードを提示しないケースはありません。

キーワード選定はSEO戦略そのものなので、SEO会社はキーワード選定も含めてコンテンツを制作を請け負う場合がほとんどです(見出し作成と本文執筆だけの依頼は受けてくれない)。

SEOコンサルティング契約において、SEOコンサルタントはキーワード選定の「作業そのもの」は行いません。コンサルタントが実施するのはキーワード選定に関する「アドバイスと提案」のみ。キーワード選定の実務(作業)を行うのはクライアントです。

したがってSEOコンサルティングとコンテンツ制作は別々の契約になります。SEOコンサルティングを契約しているからといってコンテンツ制作を低料金で受けてくれるSEO会社はほとんどありません。

6. WEBライターにコンテンツ制作を発注する際の注意点

本章ではWEBライターにコンテンツ制作を依頼するときの注意点について解説します。

個人のWEBライターへの発注は「費用を抑えられること」「1記事から発注できること」メリットです。

低予算でコンテンツの数だけ増やしたいなら、WEBライターへの発注はお手軽な手段といえます。

しかし残念ながら以下のようなライターが多いのも事実です。

- ビジネスマナーができていない

- コミュニケーションスキルが低い

- ライティングスキル、リサーチスキルが低い

- 納期意識が欠如している(納期を守らない / 守る気がない)

下表のようなデメリット(リスク)を承知のうえで発注する / しないを決めましょう。

| ライターの品質 | クライアントが被る損害 |

| レスポンスが悪い | ・クライアントの業務効率が悪化する ・記事に反映したい意図や内容を速やかに伝えられない |

| 記事品質が低い | ・記事修正に労力がかかり、トータルコストが割高になる場合がある ・記事修正が公開予定日に間に合わない恐れがある |

| 納期を守らない 連絡が途絶える | ・別のライターを探すことになりコストが倍増してしまう ・公開予定日までに記事が納品されない恐れがある |

優秀なライターに巡り会えても、低価格(低単価)のまま、長期間(半年~1年)発注し続けることはできません。

他社がそのライターに高単価かつ長期の契約を提示して抑えてしまうからです。

低単価で発注し続けたいなら、つねにライターを探し続ける必要があり、目に見えない採用コストがかさみます。

低予算で大量のコンテンツを短期間に公開したいと望むこと自体は間違っていません。

事業は費用対効果とスピードが重要だからです。

しかし「コンテンツの品質は低くて構わないので安く早く大量に」という方針は以下のコンテンツSEOの定義に完全に反しています。

コンテンツSEOとは、集客およびコンバージョンのために、ユーザーの検索意図を満たす有益で良質なコンテンツ(記事)を継続的に制作する施策のことである。

ユーザーを置き去りにして自社のメリットを最優先したり、いわゆる「丸投げして楽をしたい」という考え方では、コンテンツSEO施策の成功はあり得ません。

7. コンテンツSEOをSEO会社に発注するメリット

コンテンツSEOをSEO会社に発注するメリットは成果が出やすいことです。

SEO会社やSEOコンサルタントは、総じてWEBライターよりもコンテンツ制作のスキルが高く、ユーザーの検索意図を満たす有益で良質なコンテンツを制作できます。

また別途コンサルティング契約を締結し、以下の施策を実行することでコンテンツSEOを成功させる土台を固めることができます(SEO対策の土台が固まっていないとどんなに良質なコンテンツを作っても成果に繋がらない)。

- サイト設計(個々の記事だけでなくサイト全体の設計)

- 内部対策支援(クロールおよびインデックス促進、ユーザビリティ向上のための助言)

- 外部対策支援(被リンク獲得、知名度向上のための助言)

- SEOツールによる分析

- CVR(コンバージョン率)改善提案

なおSEO対策の外注と内製(自社で実施すること)は下表の3パターンに分類されます。

| インハウスSEO | SEO対策をすべて自社だけで行う |

| アウトソーシングSEO | SEO対策をすべて外注する |

| セミインハウスSEO | SEO対策の一部を自社で行い一部を外注する |

インハウスSEO、アウトソーシングSEO、セミインハウスSEOには、それぞれにメリットとデメリットがあります。くわしく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

インハウスSEOのメリットと社内導入の進め方(インハウス、アウトソーシング、セミインハウスのどれを選択すべきか?判断したい方におすすめ)

8. まとめ

本記事ではコンテンツSEOで「やるべきこと / 具体的な手順」について解説しました。「コンテンツSEOでやるべきこと / 具体的な手順」は以下の7つです。

上記の手順通りに進めることで以下7つのメリットが得られます。

以下のコンテンツSEOの定義にあるコンテンツSEOの目的(集客およびコンバージョン)を達成するため「ユーザーファーストの気持ちを失うことなく」コンテンツSEO施策を進めていきましょう。

コンテンツSEOとは、集客およびコンバージョンのために、ユーザーの検索意図を満たす有益で良質なコンテンツ(記事)を継続的に制作する施策のことである。

本記事の内容は以上です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

JunTakeda(じゅんたけ)

SEOコンサルティングのご相談(初回60分のみ無料)を受け付けております。

当サイトまたはXのDMよりお気軽にお問い合わせください。

↓↓↓

https://twitter.com/JunTakeda11

9. 参考記事

合同会社ゼロイチスタート(SEO×AIライティングツール「AI Writer」開発元)

【2025年最新】記事作成費用の相場を徹底解説!目的・種類別に料金例を紹介 | AI Writer