「一文一義で書く」とは「一つの文には一つの内容(情報)だけを書くこと」です。

一文一義の反対語は「一文多義(いちぶんたぎ)」です。一つの文に2つの内容が入っている文は一文二義(いちぶんにぎ)、3つ入っている文は一文三義(いちぶんさんぎ)と言います。

本記事では初心者ライターの方向けに以下3点についてわかりやすく解説します。

・SEOコンサルタント(全日本SEO協会・SEO検定1級保持者)

・記事執筆歴17年・SEO歴7年(プライム上場メーカーにて)

・「K塾|WEBコンサルティング」運営

一文一義などの文章テクニックを学べる書籍 ↓

新しい文章力の教室 苦手を得意に変えるナタリー式トレーニング (できるビジネス) [ 唐木元 ]

1. 一文一義(一文一意)とは?

1-1. 一文一義(読み方は「いちぶんいちぎ」)の意味

一文一義とは「一つの文章には一つの内容(情報)だけ書く」というWEBライティングの初歩的なセオリーです。一文一義は「一文一意(いちぶんいちい)」とも言います。

〇〇は××です。

〇〇が××しました。

一文一義の逆は「一文多義(いちぶんたぎ)」と言います。一文に2つの内容が入っていれば「一文二義(いちぶんにぎ)」、3つ入っていれば「一文三義(いちぶんさんぎ)」です。

A)〇〇は△△なので××です。

B)〇〇が××したのは△△だからです。

C)〇〇が××したのは△△だからですが、さらに□□という理由があり、これが★★の観点で極めて重要です。

AとBの文はそれほど複雑ではありませんが、Cはかなり複雑で情報量が多すぎる文と言えるでしょう。

1-2. 一文一義で書くべき5つ理由

一文一義で書くべき理由は以下の5つです。

- 読者が読みやすい文にするため

- 読者が理解しやすい文にするため

- 読者に誤解させないため(情報量が多すぎる文は読者の誤解を生みやすい)

- 記事の滞在時間を延ばすため(すいすい読める記事は滞在時間が長くなる)

- SEO対策のため(滞在時間が長い記事は検索順位が上昇しやすい)

一文一義で書くのは読者のためですが、一文一義はSEO対策としても有効なライティング手法です。

2. 一文一義のメリットとデメリット

2-1. 一文一義のメリット(効果)

一文一義の文のメリットを「読み手(読者)」「書き手(ライター)」「Google(検索エンジン)」の3者の立場から見てみましょう。

読者の立場から見た一文一義のメリット

読者にとっての一文一義の文のメリットは以下3つです。

- 読みやすい(読み疲れせずすいすい読める)

- わかりやすい(精読しなくても理解できる)

- 誤解することが少ない

WEBの文章を精読する読者はほとんどいません。ほぼ全員が「斜め読み」します。読者が望んでいるの「気合いを入れて解読する必要のない平易な文章」です。

ライターの立場から見た一文一義のメリット

ライターにとっての一文一義の文のメリットは以下3つです。

- 論理展開の矛盾が生じにくい

- 読者が正しく理解してくれる(読者に正しく伝わる)

- 読者が記事を読み進めてくれる(滞在時間が長くなる)

一文に多くの情報を入れようとすると「作文の難易度」が上がりますし、文の中での論理矛盾も発生しやすくなります。書いているライター自身が「何を書いているのか自分でもわかんなくなってきた…」というケースですね。

一文一義で書くことはライターが迷うことなく執筆を進めるためにも有効です。

Googleの立場から見た一文一義のメリット(一文一義はSEO対策)

一文一義のわかりやすい文が多い記事は、読者がどんどん読み進めてくれます。その結果、読者の滞在時間が長くなり → Googleからの評価が高まり → 検索順位が上昇する確率が高まります。

一文一義で書くことはSEO対策に繋がるのです。

2-2. 一文一義のデメリット

一文一義にはデメリットが2つあります。

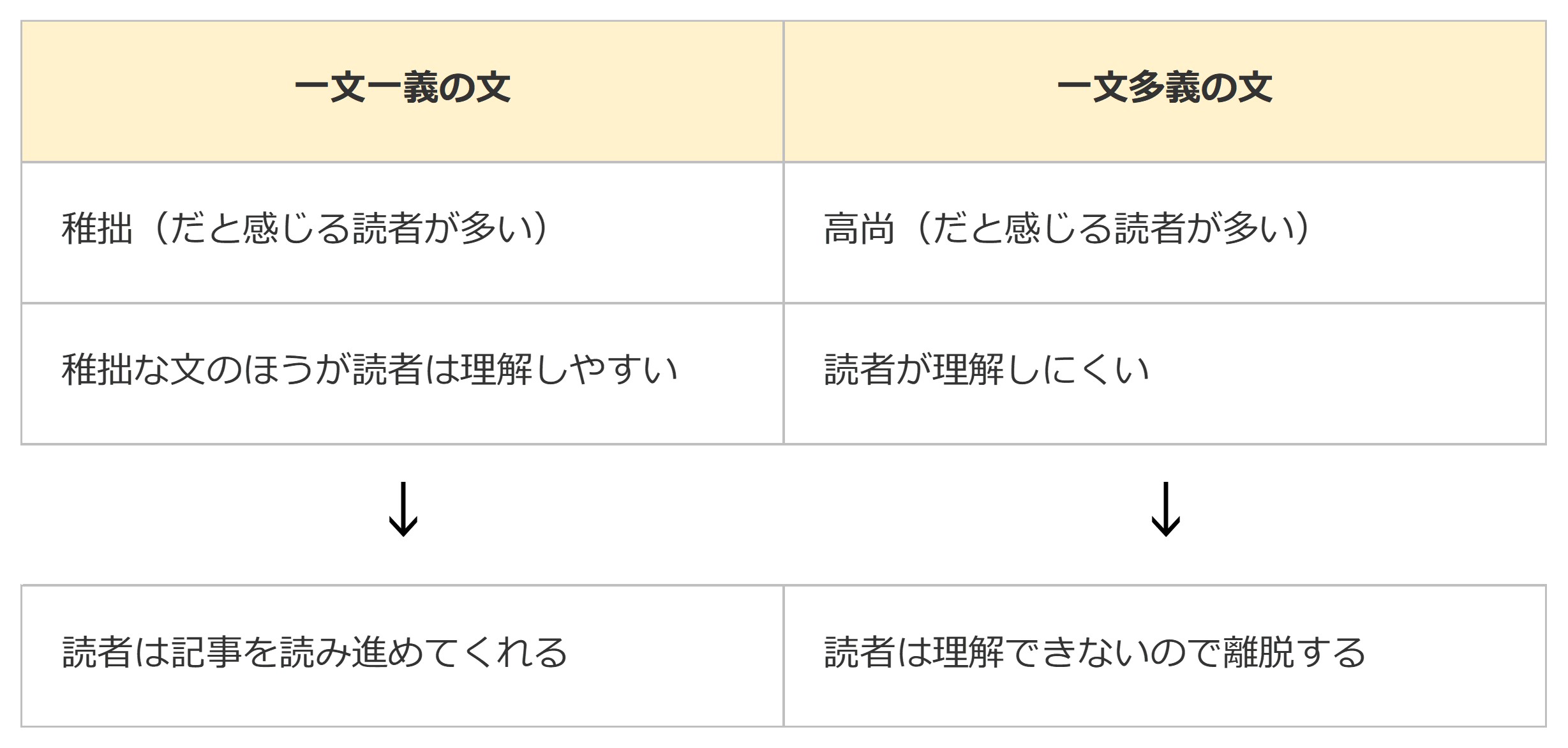

デメリット① 一文一義の文は稚拙だと思われる → 少し稚拙なぐらいが良文

いったん一文一義で書いた文章をチェックして「稚拙だな / 幼稚だな」と感じたら文章を再考しましょう。

とはいえ「幼稚ではない表現」が思い浮かばないことも多いかと思います。だからといって、読者が理解しにくい一文多義の文に変えてはいけません。

理由は、読者に稚拙な文章だと感じさせないことよりも、わかりやすく伝えることのほうが優先だからです。

あなた自身が稚拙な文だと感じたとしても、一文一義の稚拙な文章のまま記事を納品(公開)しましょう。

ほとんどのWEBコンテンツは商品やサービスを売るために書かれます。読者は素早く情報を得るために記事を読みます。情報を得ることだけが読者のニーズであり、高尚で美しく洗練された文章を読みたいなどというニーズは存在しません。

デメリット②一文を短くすると記事全体の文字数は多くなってしまう

文字数に制限がある場合は文章を削ぎ落すか一文多義の文に修正して文字数を削るしかありません。しかし文字数制限がないなら一文一義の文のままでOKです。

記事全体の文字数が1割~2割増えてしまうより読者が一文一文の内容をすばやく理解できることを優先すべきなのです。

3. 一文多義のメリットとデメリット

一文多義にもメリットとデメリットがあります。

3-1. 一文多義のメリット(効果)

メリット① 一文多義なら一つの文に情報をたくさん詰め込める

新聞や雑誌のテキストのスペースは限られています(文字数に制限がある)。したがって一文多義の文章にせざるを得ません。

WEBコンテンツでもクライアントがライターに文字数を指定してくる場合があります。この場合も一文一義ではなくできるだけわかりやすい一文多義の文で記事を執筆せざるを得ません。

メリット② 一文多義の長い文のほうが良文だと評価する読者もいる

2文、3文を接続助詞で繋げた長い文章は「美文調」とも言われ、流暢な良文であると高く評価する人もいます。流暢さを出したい場合や、読者に格式が高いと思わせたい場合は、一文二義の文を意図的に増やすのも有効です。

3-2. 一文多義のデメリット

一文二義、一文三義の長い文章のデメリットを4つ解説します。

デメリット① 一文多義の文は一文が長くなってしまう(一文の文字数が多くなる)

一文多義の文は必然的に一文の文字数が多くなります。文章の「読みやすさ / わかりやすさ」のことを「可読性」と言いますが、一文の文字数が60文字を越えると可読性は著しく低下します。

デメリット② 一文多義の文は精読しないと理解できない(読者が読み疲れする)

一文多義の情報量が多い文の内容を理解するには読者は精読しなければなりません。つまり頭(脳)を使う必要があるのです。WEBコンテンツの読者のほとんどは短時間ですばやく情報収集したいと考えています。難解な文を精読、読解しようなどとは思っていません。

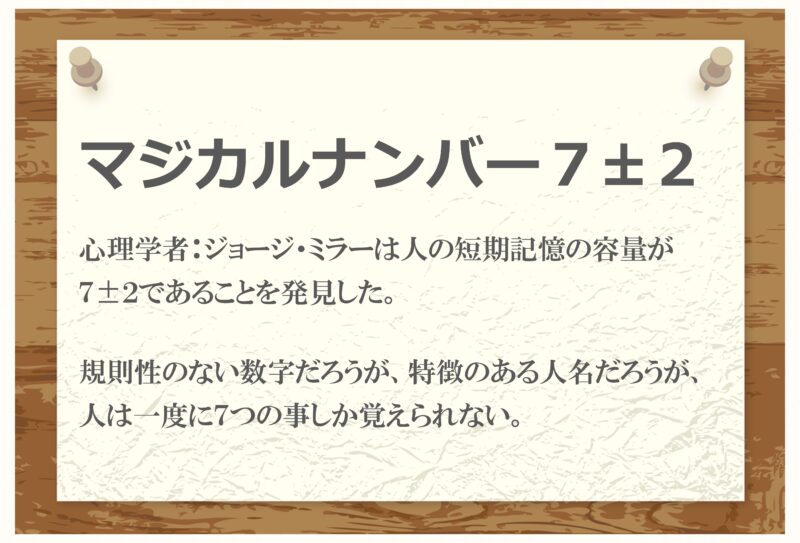

デメリット③ 一文多義の文は読者の記憶に残りにくい(情報量が多すぎるため)

一文多義の文は情報量が多すぎるため「読者の記憶に残りにくい」というデメリットがあります。人間が短期記憶できるのは7つ前後といわれます。

たとえば「私の自宅の近所には小さな公園がある」という一文に入っている情報は以下の5つです。

❶私の

❷自宅の

❸近所には

❹小さな

❺公園がある

「子供たちの笑顔はいつも私を幸せにしてれる」という一文に入っている情報も5つです。

❶子供たちの

❷笑顔は

❸いつも

❹私を

❺幸せにしてれる

これに対して以下の一文多義の文章には10の情報が入っています。

❶私の

❷自宅の

❸近所には

❹小さな

❺公園がある(のだが)

❻子供たちの

❼笑顔は

❽いつも

❾私を

➓幸せにしてれる

情報が多すぎると読者は一度で記憶できません。人は脳に余裕がなければ感動できない生き物です。

多くの情報を一文に詰め込んでしまうと「感動するための脳の余白」がなくなってしまうのです。

一文一義の文で情報を3~4個に抑えれば読者の脳に「感動するための余白」が生まれます。

この余白があることで読者の気持ちが動くのです(例:買おうかな?問い合わせしようかな?)。

デメリット④ 一文多義にすると文章にねじれが生じやすい

主語と述語がかみ合っていないこと、または主部と述部がかみ合っていないことを「文章にねじれがある / 文章がねじれている」と言います。以下に一文多義のねじれた文例を紹介しましょう。

下表の①の「ねじれのある文」は赤字の主語と青字の述語がかみ合っていません。

| ① | ねじれのある文 (一文多義) | 在宅勤務の作業効率を上げたいのだが、まず買い揃えたいのはモニターとオフィスチェアを検討すべきだ。 |

| ② | ねじれを修正した文 (一文多義) | 在宅勤務の作業効率を上げるために、まず買い揃えたいのはモニターとオフィスチェアだ。 |

| ③ | ねじれを修正した文 (一文一義) | 私は在宅勤務の作業効率を上げたい。そのために(私は)まずはモニターとオフィスチェアを買い揃えたい。 |

下表の①は主部と述部がかみ合っていません。それどころか主部と述部という関係性も成立しておらず支離滅裂です。このような支離滅裂な文になってしまうのは、一文に情報を詰め込み過ぎることが主な原因です。

| ① | ねじれのある文 (一文多義) | 彼女は東大進学を希望しているが、東大の松尾豊教授は日本のAI研究の第一人者だ。 |

| ② | ねじれを修正した文 (一文多義) | 彼女が東大進学を希望している理由は、東大には日本のAI研究の第一人者:松尾豊教授がいるからだ。 |

| ③ | ねじれを修正した文 (一文一義) | 彼女は東大進学を希望している。その理由は東大には日本のAI研究の第一人者:松尾豊教授がいるからだ。 |

4. 一文多義の文の改善例

本章では一文多義の文を改善していく例を紹介します。改善するのは以下の文です。

私は年齢は30歳で性別は男性で職業は会社員で会社の業種はメーカーでそのメーカーの上場区分は東証プライム市場で製造している品目は精密機器だ。

上記の文は以下6つの情報が入った一文六義の文です。

❶30歳

❷男性

❸会社員

❹メーカー

❺東証プライム企業

❻精密機器

文法的には間違っていませんが明らかに「読みにくい」ですよね。一文字ずつしっかり読んでもわかりにくいはずです。この文を以下のように改善してみました。

私は30歳の男性でプライム上場メーカーに勤務しているが、そのメーカーは精密機器を製造している。

少しマシになりましたが、まだ冗長なので2文に分けてみます。

私は30歳の男性会社員だ。(私は)精密機器を製造する東証プライム上場企業に勤務している。

さらに以下のようにブラッシュアップしました。

私は30歳の男性会社員。勤務先は精密機器を製造するプライム上場企業だ。

上記の改善した文例では、一文一義だけでなく「体言止め」と「主語の変更」というテクニックも使っていますが、

「一文一義のシンプルで短かい文だからこそ別のテクニックも使えることに気付けるのだ」と筆者は考えています。

5. 単文・重文・複文

WEBコンテンツの文はできるだけ単文で書きましょう。単文とは「雨が降る」「風が吹く」という文のように述語が1つ(1回)しか登場しない文のことです。単文は一文一義でわかりやすいので、流し読みされることが多いWEBコンテンツに適した文と言えます。

以下に単文・重文・複文について解説します。

5-1. 単文(たんぶん)の意味と文例

文中に述語が1つ(1回)しか登場しない文を単文と言います。

単文は一文一義のわかりやすい文です。

- 雨が降る

- 風が吹く

- 性格がよい

- 勉強ができる

- 私は記事執筆を担当する

- 彼女はデザインを担当する

5-2. 重文(じゅうぶん)の意味と文例

単文が2つ以上並列に重なっている文を重文と言います。

- 雨が降り、 風が吹く

- 性格がよく、勉強もできる

- 私が掃除を担当し、弟が洗濯を担当し、妹が料理を担当する

単文では文中に述語は1つ(または1回)しか登場しませんが、重文では文中に述語が2つ以上(または2回以上)登場します。

- 雨が降り、 風が吹く(「降る」と「吹く」の2つの述語が登場)

- 性格がよく、勉強もできる(「よい」と「できる」の2つの述語が登場)

- 私が掃除を担当し、弟が洗濯を担当し、妹が料理を担当する(「担当する」という述語が3回登場)

重文もそれほど複雑な文ではなくわかりやすい文と言えるでしょう。ただし1文の文字数が多い重文は2つの単文に分けたほうがわかりやすくなります。述語が3つ以上(3回以上)登場する文は必ず文を分けて単文に直しましょう(箇条書きを使ってもよい)。

5-3. 複文(ふくぶん)の意味と文例

以下2つ条件を満たす文を複文と言います。

- 条件1)文の前半と文の後半の関係性が対等ではない(重文は前後の関係性が対等)

- 条件2)述語が複数(複数回)登場する

複文の例を2つ紹介しましょう。

以下は主語(私は)と述語(聞いた)の間に「伝聞」が入った複文です。

私は部長から来期は彼が関西エリアを担当すると聞いた。

「来期は彼が関西エリアを担当する」の部分が伝聞です。やや冗長な文ですが以下のように構成を変えるとわかりやすくなります。

部長から聞いたところ、来期は彼が関西エリアを担当するそうだ。

以下は文の前半が「原因・理由」で、文の後半が「結果」になっている複文です。

新型ウイルス感染者が急増しているため(原因・理由)、政府は緊急事態宣言を発令した(結果)。

上記の文は以下のように2文に分けることができます。

新型ウイルス感染者が急増している。そのため政府は緊急事態宣言を発令した。

このように2文に分けたほうがわかりやすさは向上します。しかし「そこまで分けなくてもいい / 逆にわかりにくくなっている」と感じた方もおられるでしょう。複文のままでもわかりやすい1文を、無理やり2文に分ける必要はありません。

6. 最後に

本記事では「一文一義のメリット」「一文多義のデメリット」「単文が最もわかりやすいこと」について解説しました。一文一義以外のWEBライティングのセオリーをひと通り学びたい方は以下の記事をご覧ください。

以下の「新しい文章力の教室」では「Chapter2 25 ”ひとつの文で欲張らない”」の章に、一文一義ついての解説があります。

本記事の内容は以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。

JunTakeda(じゅんたけ)

X(旧Twitter)アカウントはこちら → https://twitter.com/JunTakeda11